О ТРЕХСВЯТИТЕЛЬСКОМ ПОДВОРЬЕ В ПАРИЖЕ

Беседа с митрополитом Сурожским Антонием (Блумом)[1]

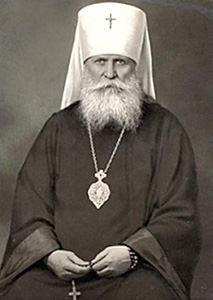

С.Г. Зверева: Трехсвятительскому подворью в Париже исполнилось 70 лет. Не могли бы вы, пожалуйста, рассказать о подворье, о тех людях, которые были связаны с церковным пением. К примеру, о владыке Вениамине (Федченкове).

Владыка Антоний: Владыка Вениамин — один из ранних основателей Трехсвятительского подворья[2]. Он сыграл для нас большую роль своей молитвой и своей личностью: во время богослужения он стоял перед иконостасом, и было такое чувство, что он уносит всю нашу молитву к небу. Описать, объяснить я не умею, могу только сказать, что это было вот такое чувство. То же самое чувство было в свое время с владыкой Владимиром (Тихоницким)[3]. Совершенно разные люди они были, но когда становились на молитву, ничего не оставалось кроме молитвы. Это одно. Второе: как личность владыка Вениамин был смесью литургического величия и изумительной человеческой простоты. Я его тогда мало знал, потому что я был юношей и в такие высокие круги не ходил, но помню, как-то я пришел на Трехсвятительское подворье поздно вечером, церковь была в подвальном помещении, там была маленькая лесенка, коридор и кельи, где спали наши священники. И я вижу, владыка Вениамин лежит на каменном полу, укутавшись в своей черной монашеской рясе. Я говорю: «Владыка, что вы здесь делаете?» — «Да, знаешь, у меня в комнате места не хватает». Я говорю: «То есть как?» — «Один нищий сейчас на кровати лежит, а другой нищий лежит на матрасе, а третий закутался в моих одеялах, а четвертый уже без одеяла, но на подушках, а мне там места уж не хватило, и я решил здесь поспать спокойно». Вот что меня в нем так поразило: с одной стороны, литургическое величие, а с другой стороны — такая подлинная христианская простота и великодушие.

Владыка Антоний: Владыка Вениамин — один из ранних основателей Трехсвятительского подворья[2]. Он сыграл для нас большую роль своей молитвой и своей личностью: во время богослужения он стоял перед иконостасом, и было такое чувство, что он уносит всю нашу молитву к небу. Описать, объяснить я не умею, могу только сказать, что это было вот такое чувство. То же самое чувство было в свое время с владыкой Владимиром (Тихоницким)[3]. Совершенно разные люди они были, но когда становились на молитву, ничего не оставалось кроме молитвы. Это одно. Второе: как личность владыка Вениамин был смесью литургического величия и изумительной человеческой простоты. Я его тогда мало знал, потому что я был юношей и в такие высокие круги не ходил, но помню, как-то я пришел на Трехсвятительское подворье поздно вечером, церковь была в подвальном помещении, там была маленькая лесенка, коридор и кельи, где спали наши священники. И я вижу, владыка Вениамин лежит на каменном полу, укутавшись в своей черной монашеской рясе. Я говорю: «Владыка, что вы здесь делаете?» — «Да, знаешь, у меня в комнате места не хватает». Я говорю: «То есть как?» — «Один нищий сейчас на кровати лежит, а другой нищий лежит на матрасе, а третий закутался в моих одеялах, а четвертый уже без одеяла, но на подушках, а мне там места уж не хватило, и я решил здесь поспать спокойно». Вот что меня в нем так поразило: с одной стороны, литургическое величие, а с другой стороны — такая подлинная христианская простота и великодушие.

Тогда на Трехсвятительском подворье был почти что голод. Патриаршей Церкви тогда остались верными человек 40–50 в Париже и человек 10–15 в Ницце, маленький приход в Берлине, малюсенький приход в Бельгии — это все, что было. Все остальные ушли под Константинополь. Это был героический поступок [со стороны владыки Вениамина], потому что в свое время он был старшим духовником врангелевской армии, но ушел в Патриаршую Церковь, которую тогда упрекали в сотрудничестве с большевизмом, в предательстве[4]. Я помню, когда мне было 17 лет и когда я решил (70 лет тому назад) пойти на Трехсвятительское подворье прихожанином, мне многие мои знакомые говорили — к нам больше не смей вступать, ты большевик, ты красный. И такие очень близкие мне люди, которые со мной и в средней школе учились, и в университете, — выкидывали совершенно, поэтому это было не так просто.

В нем [владыке Вениамине] была какая-то изумительная, непонятная наивность и какое-то непонимание по чистоте сердечной. Я помню два случая: владыка был из Парижа назначен в Америку[5] — он приехал туда, и его встретили как сотрудника Врангеля, старшего священника его армии и т.д. И его пригласили на торжественный обед офицеры врангелевской армии, которые тогда в Америке еще существовали. И он пришел, принимал участие в обеде, сказал слово, потом в какой-то момент посмотрел на часы и говорит: «Простите, мне надо будет уходить раньше конца обеда, потому что у меня назначено свидание в советском посольстве». И все окаменели! Вы понимаете, что это значило в 30-е гг.?

А затем, когда он вернулся в Россию, его назначили, по-моему, в Саратов, и он приехал туда со своей цельностью и наивностью. И к нему пришел уполномоченный по делам религий, и он с ним немножко поговорил и говорит: «Как замечательно, что вы, молодой человек, принадлежите Церкви!» Уполномоченный говорит: «Церкви не принадлежу, я безбожник, я назначен правительством заниматься церковными делами». Владыка Вениамин посмотрел на него: «Что? Безбожник? И вы смеете ко мне прийти? Вон!»

И он его выставил, и в результате его через самое короткое время убрали из Саратова, и он оказался в монастыре. Так что в нем была какая-то смесь: с одной стороны — ума, цельности, а с другой стороны — наивности. Вот то, что я лично помню о нем.

Тогда действительно на Трехсвятительском подворье было больше чем голодно. Церковь помещалась в подземном помещении, иконостас был фанерный, иконы — бумажные. А знаете, до войны ходил по Румынии пастух, который говорил: «Приходит время, когда чаши у нас будут в церквах деревянные, а попы станут золотыми». И вот это случилось тогда.

Я помню, что в тот год и в следующий год там [на подворье] было, по-моему, пять или шесть священников, не считая владыку. Люди были удивительно цельные. Это был реальный подвиг, не говоря о том уже, что они были выставлены отовсюду. Если меня, как простого студента того времени, не принимали мои самые близкие знакомые, то тем более что говорить о тех, кто были священниками... Жили они только тем, что прихожане оставляли в шкатулке. Прихожане были бедные тоже, и их было мало. У дверей церкви стояла картонка, куда прихожане клали то, что у них от еды осталось, чтобы священники могли чем-нибудь покормиться.

Я помню первое посещение мое Трехсвятительского подворья. Я прочел в газете статью митрополита Елевферия Литовского и Виленского[6] о том, что вот случился раскол и что большинство эмиграции ушло от Московской Патриархии и что он призывает тех, которые верят в Русскую Церковь, в ней остаться и создать свой приход. И тогда Трехсвятительское подворье было задумано и начато.

С.Г. Зверева: Почему вы сами решили остаться в Московской Патриархии?

Владыка Антоний: Я родился до Первой мировой войны и до революции, во-вторых, семья вся была не яро монархическая в каком-то таком политическом смысле, но верная старой России. Мой отец был консулом в Персии. До этого он был переводчиком моего деда, который был консулом в тогдашней Турции. И была такая традиция верности родине. И когда пришла революция, моему отцу было предложено служить советскому правительству, он отказался, его присудили к смерти. Мы уехали из Персии в свое время. Но самое раннее детство я провел в России, хотя я не помню этого, но я дышал русским воздухом. И традиция у нас была в посольствах, особенно на Востоке, что посольство было родиной в таком громадном смысле слова. И поэтому, когда речь зашла о том, чтобы отделиться от Русской Церкви, которую мы переживали как мученицу, а не как предательницу…

Я помню, как владыке Вениамину, который не всегда выражался элегантно, но зато очень метко, был поставлен вопрос о том, как он, будучи тем, кто он есть, мог остаться при Русской Церкви, которая «изменила» своему призванию. Он ответил (это было, кажется, при мне, настолько ярко это я помню): «Если бы моя мать стала проституткой, я от нее бы не отказался, а Русская Церковь — не проститутка, а мученица».

И вот так мы воспринимали Русскую Церковь в ее тогдашнем состоянии и положении. Зависеть от того, что происходило в России, мы не хотели, то есть мы не подчинялись никаким диктатам от советской власти, оставались убежденными эмигрантами. Мы тогда были лишены даже права называться русскими декретом Сталина, поэтому им жаловаться не на что было. И мы тогда чувствовали, что принадлежим родине, родине, которая проходила через всю историю из трагедии в трагедию, теперь вошла в самое трагическое время своего существования, и что мы останемся ей верными. Но мы отказывались выполнять какие бы то ни было просьбы о политическом действии из России.

Я помню, мы получили письмо о том, чтобы поддержать то или другое начинание — не то Всемирного Совета Церквей, не то интернационала, — и наотрез отказались и сказали, что политикой не занимаемся, мы только Церковь. На Трехсвятительском подворье были люди всех убеждений — был монархист Лосский, был Пьянов, был Бердяев, были люди самые-самые разные, но единственное, что нас соединяло, это абсолютная преданность Русской Церкви и абсолютная любовь к родине[7].

С.Г. Зверева: Как вы пришли на подворье?

Владыка Антоний: Когда я узнал о существовании Трехсвятительского подворья, решил пойти на всенощную. Из-за работы я опоздал, пришел, когда служба отошла. Церковь была в подвальном помещении, из нее наверх вела деревянная лестница. Я увидел, как по ней поднимается монах, плотно сложенный, с сосредоточенным выражением лица. Никогда в жизни до этого и даже, может быть, после я не видал такой абсолютной собранности духа: монах был весь внутри себя, а в глубине этого «внутри себя» был Бог. Я подошел к нему: «Я не знаю, кто вы, но прошу стать моим духовным отцом». Это была моя первая встреча с отцом Афанасием (Нечаевым)[8]. О нем узнать не так трудно. Во-первых, есть статья большая, которую я о нем написал, во-вторых, он сам о своем детстве написал маленькую брошюру[9]. Он был из обыкновенной русской средней семьи, учился в семинарии, кончил ее с твердым намерением никогда не быть священником и стал работать на железной дороге.

Владыка Антоний: Когда я узнал о существовании Трехсвятительского подворья, решил пойти на всенощную. Из-за работы я опоздал, пришел, когда служба отошла. Церковь была в подвальном помещении, из нее наверх вела деревянная лестница. Я увидел, как по ней поднимается монах, плотно сложенный, с сосредоточенным выражением лица. Никогда в жизни до этого и даже, может быть, после я не видал такой абсолютной собранности духа: монах был весь внутри себя, а в глубине этого «внутри себя» был Бог. Я подошел к нему: «Я не знаю, кто вы, но прошу стать моим духовным отцом». Это была моя первая встреча с отцом Афанасием (Нечаевым)[8]. О нем узнать не так трудно. Во-первых, есть статья большая, которую я о нем написал, во-вторых, он сам о своем детстве написал маленькую брошюру[9]. Он был из обыкновенной русской средней семьи, учился в семинарии, кончил ее с твердым намерением никогда не быть священником и стал работать на железной дороге.

Отец Афанасий был всегда человеком цельным и бескомпромиссным. Как-то он пришел в одну семью с нищим и говорит: «Вот нищий! Поделитесь тем, что у вас есть». И они ему сказали (как его тогда звали, я не помню): «Да у нас всего-то один кусок хлеба». — «У вас хлеб есть? Разделите его пополам». Это был его такой подход.

Затем я вспоминаю, как он продолжал работать, потом попал в Финляндию. Помню, что он поехал посмотреть Валаам — он тогда верующим еще не был, а только «принюхивался» к вере — и был поражен тем, что там увидел, но чего-то не хватало. И он встретил там послушника, очень старого, который потерял руку и ногу, когда работал в лесу и на него упало дерево. Жил он в одиночестве.

И отец Афанасий ему говорит: «Почему вы монахом не делаетесь? Вы уже здесь столько десятков лет!» И тот заплакал и ответил: «Я не могу еще стать монахом, я еще не научился сострадать и плакать о горе всей земли». И я помню, в своих записках отец Афанасий говорит: «Я теперь понял, что такое вера и что такое монашество; я стану монахом, уйду от всего».

Так он ушел в монастырь, затем приехал на Запад учиться в Сергиевском подворье, где учился недолго. Там был тогда еще владыка Вениамин. А потом начался раскол западный: и владыка Вениамин, и отец Афанасий оказались на Трехсвятительском подворье.

Отец Афанасий был моим духовником в течение всего остатка жизни. Он никогда не наставлял и ничего особенно не требовал, он слушал и ставил тебя перед твоей совестью: «Вот ты поисповедался, теперь поставь перед собой вопрос: если ты в чем каешься, решись этого больше не делать и скажи мне что. Остальное оставь на другой раз». А перед смертью он заболел (у него с сердцем были нелады) и пошел к доктору. Тот ему сказал, что надо упражняться, потому что священническая жизнь такая спокойная физически. Отец Афанасий мне говорит: «Как это хорошо! Доктор мне сказал упражняться, раньше я пятьдесят поклонов клал, а теперь сто поклонов кладу». Этим он, значит, лечил свое сердце, и заболел вне Парижа, и мне написал записку, которая у меня осталась в душе (физически я ее кому-то дал прочесть и потом не получил обратно), где он говорит: «Я познал, что такое таинство созерцательного безмолвия, я теперь могу умереть».

И через три дня он умер. Это был 1943 г.

Затем, кроме него еще там был такой отец Василий Заканевич. Будучи молодым человеком, он был священником еще в России. Если я помню верно, он был очень хрупкий, больной человек.

У него было изможденное лицо и большие светящиеся глаза. Несколько лет спустя он умер от чахотки. И я помню, как-то он сидел вместе с очень таким утонченным, культурным человеком, который тогда был неверующим, а потом стал священником, и тот ему объяснял: «Отец Василий, вы понимаете, я человек культурный, я окончил университет в России, учился в Сергиевском подворье, еще чему-то учился, и я в Бога, конечно, верить не могу». Отец Василий на него смотрит и говорит: «Сашенька, да разве важно, что ты в Бога не веришь, ему от этого вреда никакого, а важно то, что он в тебя верит». И вот Сашенька мне говорил о том, что это был поворотный пункт в его жизни, потому что ему в голову не приходило, что важно то, что Бог в него верит.

И в свое время он стал священником: это отец Александр Туринцев.

Отец Михаил Фортунато: Прекрасный голос у него был — естественный бас, музыкальный человек был.

Владыка Антоний: Он в свое время с Шаляпиным пел. Об отце Василии Заканевиче я больше ничего не знаю, знаю, что он служил у нас в приходе, служил таким сломанным голосом человека, у которого чахотка съела легкие, и скончался.

Дальше был очень недолгое время такой отец Николай. Я не помню его фамилии, он приехал из России. Он был как бы дедушка в приходе. Что у меня осталось о нем в воспоминаниях, это его чтение Евангелия. Он выходил читать Евангелие, надевал очки, смотрел на нас и говорил, что это Евангелие такое-то: «В начале было Слово, и Слово было к Богу». И он на нас смотрел, чтобы мы поняли, о чем речь идет. Вскоре он скончался.

Потом был такой отец Стефан Светозаров. Он был монах, открыл в свое время отдельный приход в предместье Руон[10]. И он был такой строгий монах без обиняков. Я вам приведу пример. Когда меня должны были постригать, я пошел к нему за благословением, потому что он тогда был старшим священником, но он наотрез отказался. Я ему тогда говорю: «А почему вы отказываетесь?» — «Потому что вы нарушите свой обет. Почему? Потому что первый обет будет в том, что вы никогда не покинете своего монастыря, а вы доктор, будете работать, и никакого монастыря у вас нет, поэтому благословение я вам не дам и прийти не приду».

Так что вот такой был цельный человек. В свое время он постригал отца Сергия Шевича. И вот когда он должен был постригать отца Сергия, был такой страх, что мать отца Сергия ворвется и помешает постригу. Так что это было сделано тайно, церковь была закрыта, отец Сергий вышел монахом, и только тогда его мать узнала о его постриге.

Отец Стефан был такой уставной человек, всегда старался выполнять устав. Я помню, отец Сергий, когда еще был послушником, говорит отцу Стефану: «Вот, меня приглашают к обеду, можно ли мне пойти?» — «Об этом я должен подумать, потому что ты еще не монах, а только послушник, и я сразу решить не могу. Я подумаю и тебе скажу». И через две недели он его вызвал и говорит: «Да, я решил, что ты можешь идти на обед». А отец Сергий говорит: «Я уж две недели пообедал».

Еще затем был на Трехсвятительском подворье другой Стефан, женатый священник, которого я почти не знал. Это был человек строжайшей христианской жизни, подвижнический, молчаливый, он общался только со своими духовными детьми и совершал богослужение. Остальное время он проводил у себя в келье с женой, и это все, что я о нем знаю. Когда он умер, его жена приняла монашество с именем Веры, и это все, что я о нем могу сказать.

Знаете, в те годы я был еще очень молод и по возрасту, и в церкви, я был просто одним из молодых прихожан.

С.Г. Зверева: А дьякона были?

Владыка Антоний: Да, было два дьякона. Один дьякон, Николай, о котором я почти ничего не знаю. Он служил на всех службах. А кроме него был старик отец Евфимий. Он был небольшого роста, ходил маленькими шажками торопливым образом, говорил таким стесняющимся голосом, и на неделе, когда никого другого не было, он пел на клиросе и читал. И я вспоминаю его по разным причинам. Во-первых, ко мне он был неимоверно добр. Я тогда только начинал читать, и он мне предоставлял возможность читать то, что я умею читать. И был такой ласковый, внимательный старик. А кроме того, один случай меня поразил: я как-то стоял на клиросе вместе с ним, и он читал с такой неимоверной быстротой и пел с такой неописуемой скоростью, что я даже глазами не мог уследить по книге. Мне было семнадцать лет, и у меня была дерзость тех лет. Я ему говорю: «Отец Евфимий, вы у меня сегодня всю службу украли быстротой своего чтения. Но что хуже, это то, что вы, наверно, у себя ее украли, потому что вы не могли уследить за тем, что вы читаете и поете». И он заплакал и говорит: «Андрюшенька, прости меня, знаешь, я о тебе не подумал, я родился в деревне, и семья была такая бедная, что меня и кормить было нечем. И меня пятилетним отдали в монастырь. Я с пятилетнего возраста уже 80 лет все эти молитвы читаю, слушаю, пою, и мне достаточно увидеть это слово раньше, чем я произнесу это слово, словно рука коснулась каких-то струн в моем сердце и вся душа начинает петь. И вот потому я пою так быстро, потому что только глазом я увижу слово, и вся душа поет».

Он был откуда-то с Украины. Точно не знаю. Я тогда был молод и общался только благоговейно и с краю с теми, кто был там. Но этот, он мне запомнился. Он был в эмиграции и понятия не имел о том, что делается в мире. Он попал в эмиграцию и нанялся служкой в один дом, он убирал квартиру, мыл посуду, стирал белье, гладил занавески и не подозревал до его смерти, что он служит у одного из самых знаменитых французских писателей. Он был человек цельный.

И еще на Трехсвятительском подворье была пара монахов. Один, Тихон, был просто молчаливый, Тихон. И такой Герман — русский крестьянин с Севера — прямой, строгий, с тонким лицом, серыми глазами. Прямо на тебя смотрел. Как-то он ко мне подходит и говорит: «Я думал, что отец Тихон — хороший человек, а он даже не христианин». Я говорю: «А в чем дело?» — «Сейчас Великий пост, я к нему подошел, положил земной поклон и говорю ему: “Отец Тихон, прости меня во всем, чем я тебя мог обидеть”. И знаешь, что он мне ответил: “Прощаю”. Я ожидал, что он мне поклонится в землю и у меня просить прощения тоже будет, а он мне говорит: прощаю». Вот один такой случай. А другой случай связан с отцом Николаем, который потом был у нас настоятель и епископ. Как-то ко мне подходит отец Тихон и говорит: «Знаешь что, Андрюша, я всегда почитал нашего отца Николая как хорошего христианина и так я в нем разочарован». Я говорю: «А что, что он сделал?» — «Он в пятницу в баню ходит». — «А что?» — я не сообразил. — «Как же так, в день распятия он плоть свою холит!»

Вот такие люди были: верующие, сильные. Помню, была такая Марья Александровна Каллаш[11]. Она была большим другом Чеховых. И она была прямой человек, резкий, за словом в карман не лезла. Как-то было собрание приходское, наши священники тут сидят (нас [мирян] было тогда «кот наплакал», сидели сзади).

И вдруг Марья Александровна выскочила, говорит, что вот то, то и то плохо у нас в приходе и все это вина этого дурака Афоньки, — и поехала, значит, отца Афанасия крыть: «Афонька да Афонька». Отец Афанасий сидит, как изваяние. Я сидел, скрежетал зубами и думал: «Если бы я был постарше, я бы ее...» После собрания я говорю: «Отец Афанасий! Как это вы могли вытерпеть, так сидеть, когда вас так ругают». Он на меня посмотрел и говорит: «Да, знаешь, я сидел и дивился, как меня глубоко должна любить Марья Александровна, что она так смело, при всех обо мне говорила и меня ставила на правильные рельсы». Вот единственная его реакция на то, что его при всех на приходском собрании «дураком-Афонькой» называли.

С.Г. Зверева: Службы шли каждый день?

Владыка Антоний: Службы шли утром и вечером, и очень полные. И у нас был замечательный регент, такой Серафим Родионов, однофамилец того Серафима Родионова, который потом стал епископом в Цюрихе. Но ничего общего между ними не было. Когда я впервые попал на службу на подворье (был Великий пост), хор вначале пел, как умел. Потом я вижу, по лестнице спускается Серафим: в красной открытой рубахе, куртке и в брюках, которые были слишком длинными и покрывали его башмаки. Он так, покачиваясь, прошел через церковь, стал перед хором, посмотрел и сказал: «Ну!..» И хор запел... Этого я никак не могу забыть, это мгновенно было. И он, конечно, дал тон, замахал руками, так скажем, но это «ну» было решительным моментом для хора.

С.Г. Зверева: Откуда он приехал? Как попал в эмиграцию?

Владыка Антоний: Я думаю, что был из казаков, но из простых людей, то есть не из офицерства, а просто из казачества. Он был человек, который всегда любил петь, был верующий, пел в церкви, где бы он ни был. Причем у него были абсолютно ясные убеждения, что петь молитвы можно только молитвенно. И когда ему предложили: «Нельзя ли ваш хор превратить в какой-то заработок, потому что нам жить не на что», — он ответил: «Я ни за что тона не дам хору иначе как в церкви». И этим было кончено.

Он был регентом [на подворье] постоянно, потом уехал в Швейцарию с семьей, был регентом в нашем приходе в Женеве, а потом от болезни и от лет скончался[12]. Я думаю, что его жена Ольга тоже скончалась, но у них было трое детей. Одна, Женевьева, позже вышла замуж за одного из преподавателей духовной академии в Троице-Сергиевой лавре; [была еще дочь] Ольга и другая девочка. Они теперь, вероятно, замужем уже много лет. Если справиться в патриаршем приходе в Женеве, то, может быть, они все еще поют там, потому что они были моложе меня на десяток лет, по меньшей мере.

С.Г. Зверева: В какие годы Серафим Родионов управлял хором подворья?

Владыка Антоний: Это были 30-е гг., и был он там до войны. Во время войны я не помню, потому что я был на фронте, и у меня контакт прервался. А до этого еще меня присудили против всякого моего желания вместе с Лосскими и Ковалевскими и другими организовывать миссионерский приход около Сорбонны в Париже. Почему я так горько к этому отнесся, потому, что надо было это строить на французском языке — ты, дескать, свободно говоришь по-французски, вот ты туда и [иди]. Вот меня и присудили там быть. И там хором управлял Евграф Ковалевский и после него Максим Ковалевский, оба потом организовали Французскую Православную Церковь. Настоятелем там был отец Михаил Бельский, который был тоже на Трехсвятительском подворье с самого начала. Он был такой незаметный, невзрачный, простой русский священник, а вместе с этим, когда о нем вспоминаешь теперь после многих лет, то думаешь: это был человек, живший молитвой. Напоказ ничего не происходило, он умел служить, у него был голос, у него был слух, у него было знание богослужения, но никакой заносчивости в этом смысле. И он меня убедил священником стать. Причем не только меня, но и владыку Серафима[13], нашего епископа, из меня священника сделать, что тоже стоит того.

Помню, я был тогда доктором нашего владыки, и он мне как-то говорит: «А знаешь что, я из тебя священника сделаю». Я говорю: «Владыка, зачем? Я ничего не знаю, богословию не учился. Я даже службы не знаю, потому что я в церкви стою с закрытыми глазами и молюсь и никогда не видел службы». Он говорит: «Это ничего, ты человек образованный, научишься». Я говорю: «Скажите, а почему меня, а не другого кого-нибудь?» — «О, очень просто. Ты — доктор, у тебя хороший заработок, я тебе ничего платить не буду и буду посылать в дальние приходы, ты будешь оплачивать все свои проезды». Потом он меня спросил через некоторое время: «А как твоя мать к этому относится?» Я говорю: «Она абсолютно против этого». — «В таком случае я тебя рукополагать не стану, пока она не переменит своего мнения». И он в течение года с ней общался письменно и разговорно, пока она не приняла его желание, что было очень трогательно и очень редко бывает. А потом, когда меня рукополагали дьяконом, я помню такой разговор между владыкой Серафимом и нашим священником отцом Михаилом Бельским: «Сколько времени вы хотите, чтобы он у вас служил дьяконом?» — «Как можно меньше. У него ни голоса нет, ни слуха — он все службы нам испортит». — «В таком случае я через две недели его священником поставлю». Вот единственная причина, почему я стал священником: чтобы не портить службы отцу Михаилу — другим это неважно.

Я стал священником в Париже, служил относительно недолго в церкви Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», где настоятелем был отец Михаил Бельский[14], и одновременно работал врачом, я комбинировал эти две вещи, а потом меня пригласили священником православно-англиканского содружества. Я, значит, бросил медицину, приехал сюда, и примерно через год умер внезапно священник Владимир Феокритов. Он был замечательным явлением — как хрустальная гора, совершенно прозрачный, хрустальный человек. И он скончался, и некого было назначать, назначили меня. И вот я пятьдесят три года в этом приходе[15].

С.Г. Зверева: Можно еще спросить об одном человеке — Федоре Паторжинском, который был также связан с Трехсвятительским подворьем?

Владыка Антоний: Паторжинского я знал относительно мало. Он пел в хоре, одно время управлял хором, но мы его не очень ценили, потому что Серафим Родионов правил хором очень трезво, строго и чисто, а Паторжинский правил хором с эффектами. Я помню, чтобы было какое-то чувство в хоре, он поручал одному из хористов петь дрожащим голосом. И это нас бесило. Но он был человек честный, искренний, добротный, и это единственное, что я о нем помню. Я помню его как цельного и ценного человека, а как регента, спасибо, нет.

С.Г. Зверева: Что был за хор? Были ли хорошие голоса? Сколько человек пело?

Владыка Антоний: Десяток. Вначале было два хора — правый и левый. На правом хоре правил Евграф Ковалевский, пел Максим Ковалевский, пела его жена, Ирина Кедрова, пела Магдалина Лосская и кое-кто другой. А в другом хоре пели Серафим Родионов и целый ряд людей, которых я не помню.

Отец Михаил Фортунато: Скажите, какую-нибудь роль играл в пении подворья Дэвид Бальфур[16]?

Отец Михаил Фортунато: Скажите, какую-нибудь роль играл в пении подворья Дэвид Бальфур[16]?

Владыка Антоний: Он одно время служил священником у нас, и говорили о нем как о возможном будущем нашем епископе, а потом он уехал на Афон и уже больше у нас с ним общения не было.

С.Г. Зверева: Ковалевский — это правый клирос, а левый — Родионов или Паторжинский?

Владыка Антоний: Они пели поровну, пели классическую строгую церковную музыку, не композиторскую, Обиход, причем пели строго, пели хорошо.

С.Г. Зверева: Можно ли узнать о Ковалевских как церковных музыкантах?

Владыка Антоний: Максим был профессионалом. Я не знаю, где он учился, но он был музыковед и музыкант профессиональный. Евграф, по-моему, не то что нахватался, а научился жизнью. Во-первых, он учился в Сергиевском подворье при Осоргине, и поэтому там он научился всему, чему можно было научиться. Это было самое блестящее время Сергиевского подворья в этом отношении. Все старое было еще тут живое и трепещущее.

Отец Михаил Фортунато: Глазунов тогда в Париже жил…

Владыка Антоний: Так что они научились у самых лучших наставников.

С.Г. Зверева: А какой стиль церковный у Ковалевских был, что они представляли?

Владыка Антоний: Я сказал бы, если я помню, стиль был такого монашеского типа, строгий, службы были очень длинные и служили строго, собранно и пели так же.

С.Г. Зверева: Ковалевские потом ушли в другой храм?

Владыка Антоний: Видите, было так: в какой-то момент в 1930-х гг. (боюсь переврать числа) группа французов, которая образовала отдельную церквушку под управлением такого епископа Иринея Уинарта и нескольких священников, решила перейти в православие[17]. Они обратились тогда к владыке Елевферию, он их принял. Их епископа приняли архимандритом, других священников приняли просто священниками, других рукоположили и решили кого-нибудь назначить, кто был бы исконно православным. И Фотиевское братство[18] тогда голосовало Евграфу стать священником и назначить его священником туда. И поэтому он начал свою карьеру священником в приходе, где служили на французском языке и западным обрядом. Позже (я не помню сейчас детали) они образовали приход, уже относительно большой, и стали обосабливаться. У отца Евграфа были свои своеобразные мысли, и богословские и литургические, и он ушел из Патриаршей Церкви — сначала к владыке Владимиру, потом в Зарубежную Церковь, потом там его поставили епископом, потом собирались снять с него сан. Тогда он обосновался независимо и устроил свою церковь, которую называют Эглиз Католик Ортодокс де Франс [L’Eglise Catholique Orthodoxe de France], то есть Церковь Франции. Они служат западным обрядом, кое в чем сомнительны в своем православии. Я жалею, честно говоря, что православные других юрисдикций не сделали усилие их оправославить и дали им постепенно отойти, потому что с ними было очень трудно.

У Евграфа не хватало прямоты. Он мог тебе наврать что угодно, если это было полезно для дела. Я помню, как он приезжал сюда на съезд, и его спрашивали о его общине, и он описывал неописуемо то, что там происходит и что она собой представляет. И я ему потом говорю: «Евграф, что ты им рассказывал всякие сказки? Ведь у тебя ничего этого нет». И он мне ответил: «Я людям показываю купола в небе, и глядя на купола, они построят стены». И у него был этот момент, и он действительно мог построить стены. Но всегда был риск какой-то неправды.

Отец Михаил Фортунато: Всегда торопился.

Владыка Антоний: Он был предан Церкви, предан Христу, предан вере, жил в такой неописуемой бедноте, какой я у нас даже и у священников не встречал. Я помню, как-то он ко мне пришел и я ему говорю: «Евграф, как ты сегодня хорошо одет». Он на меня посмотрел и снял куртку. Оказалось, что у него пластрон такой здесь, который привязан веревками сзади, и куртка. Но пластрон элегантный, галстук — и ничего другого. Я ему говорю: «Ты ел сегодня?» — «Нет». У него мать была замечательная, она преподавала в русской гимназии. Она была уже пожилая, и класс она держать не могла, бедненькая. Я помню, она начинала урок, потом, когда класс начинал бушевать, она выходила плакать в коридор. Я как-то ее встретил там и говорю: «Знаете что, если вас это не обидит, я буду присутствовать на ваших уроках, при мне никто не двинется». Я в этих классах преподавал, и я знал, что они собой представляют, и они знали, что я собой представлял — цепную собаку. И я помню, она начала урок, я стоял рядом с ней, смотрел на класс, и она сидит, дает урок и видно — она вся дрожит: что это такое, молчание, никто не шумит, никто глупостей не делает.

И кто-то из девочек, я помню, улыбнулась ей, и она вдруг решила проявить мужество, энергию: «Кому ты улыбаешься с таким глупым выражением лица?» И девочка: «Вам». И на этом кончилась вся стройность ее урока.

Есть у вас терпение еще слушать?

Я хочу вам рассказать насчет Григория Круга вещь, которая меня очень поразила. Он был очень молодым человеком, писал иконы, и иконы меня всегда очень мучили, в них что-то было, в результате чего мне было не по себе. И я стоял в течение пары лет перед одной иконой Воскресения Христова: она была прекрасна, и вместе с тем что-то меня в ней смущало. И потом в какой-то момент мне его сестра говорит: «Знаешь, с ним что-то неладно: он слышит голоса, тянет носом и слышит запах серы или ладана. Что нам делать?» — «А что вы делаете?» — «Ну, мы его успокаиваем. Когда он говорит, что пахнет ладаном или серой, мы тянем носом и говорим: ах, да, да, чтобы он думал, что это естественно». Я сказал: «Этим вы его не вылечите, не поможете». И потом пошло хуже и хуже. И я помню, отец Афанасий мне говорит: «Что нам с ним делать? Мы его исповедали, причащали, кропили водой, отчитывали, и все еще продолжается. Что сделать?» Я тогда работал в психиатрической больнице Парижа.

Я сказал: «Очень просто, поместите его в больницу, и будем его лечить электрическим шоком». Отец Афанасий на меня сумрачно посмотрел и сказал: «А что если это одержимость?» — «Если одержимость, то это ничего, электрический шок никакого вреда черту не принесет, а Дёдика может вылечить». И они пришли в ужас от такого подхода, но он все равно попал в больницу. И в течение долгого времени он там бредил, бредил, бредил. И в какой-то момент вдруг выздоровел. И после этого его иконы тоже выздоровели. Он стал писать совершенно иные иконы. Меня это всегда поражает, потому что, с одной стороны, он ничему не обучался технически, когда был в сумасшедшем доме, а с другой стороны, что-то в нем переменилось, что-то, что он знал об иконописи, вдруг очистилось от бреда. <…>

С.Г. Зверева: Помимо хора Трехсвятительского подворья вы слыхали хоры Афонского, Осоргина?

Владыка Антоний: Об этом отец Михаил может вам все рассказать, про старого Осоргина. Я только раз-другой видел, как он правит хором. Это было еще до Трехсвятительского подворья, мне было лет 15–16, и у меня никаких особенных воспоминаний нет. Уж во всяком случае никакого суждения нет. В соборе Александра Невского я почти не бывал. Только один раз послушал Афонского и ушел, потому что это был концерт. И было пышно, прекрасно и для меня бессмысленно. Это было слишком эстетично, и, может быть, я был совершенно не прав, но это была моя реакция. Я там был два раза, один раз так пошел и решил, что мне нет там места, и другой раз я был там, когда меня владыка Евлогий ставил чтецом. А потом я больше не бывал.

С.Г. Зверева: Что привлекало вас на Трехсвятительском подворье? Это был особый мир?

Владыка Антоний: Меня привлекала строгость службы и в каком-то смысле трагичность жития, привлекали люди, которые настолько верили в то, что они делают, что были готовы и голодать, и холодать, и быть отверженными со всех сторон, считаться изменниками России и т.д. — это меня поражало.

И потом, качество богослужения — строгость, тишина, нас было тогда так мало, и поэтому никакого беспорядка не было, люди становились на свое место и молились. Однажды со мной чуть не случилась драма или трагикомедия: я как-то вначале пришел в церковь, вижу, что священник вышел, и один из прихожан высунул язык. Я на него посмотрел, второй раз случилось. Я тогда сказал одному из прихожан: давай возьмем его выставим вон.

И оказалось, что это Бердяев, у которого был тик, он иногда так делал. Но это так совпало с благословением, что я решил, что он какой-то кощунник. А я не знал Бердяева, не знал, кто он такой. Так что видите, что значит некультурность. Я вам рассказываю анекдоты, простите, это мой уровень.

С.Г. Зверева: Где находилось подворье?

Владыка Антоний: Это был жилой дом, тот же самый, где теперь церковь, только подземное помещение. Теперь оно стало буржуазным. Дом перестроен, и от подворья ничего не осталось — только несколько икон, конечно. Сейчас в Англии есть часть первичного нашего иконостаса, которую отец Николай Еремин[19] подарил в Уэльс… У меня всегда болит душа, когда я смотрю на этот иконостас: он был началом нашей жизни и оказался в руках человека, который просто никакого понятия не имеет об этой эпохе, для которого это ничего не значит. Потом отдельные иконы стали нарастать, потому что у нас были иконописцы: Евграф [Ковалевский] и Леня Успенский писали иконы, конечно, Серафим Родионов (он потом епископом стал) писал иконы, Круг писал иконы, и теперешний иконостас большей частью им написан.

Когда подворье было воссоздано владыкой Николаем, мы смотрели и чуть ли не плакали, потому что он не знал Трехсвятительского подворья тогда, когда это было местом голода и пламенной молитвы. Он создал замечательную церковь, это уже было со средствами какими-то небольшими, можно было жить. Но я подворья не узнаю, я хочу вспоминать только то подворье, в котором во мне родилась вера и церковность.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Митрополит Антоний Сурожский (Блум Андрей Борисович; 1914–2003) — глава Сурожской епархии Московского Патриархата. Беседа с ним была записана в Лондоне 27 апреля 2002 г. В ней также принимал участие ключарь кафедрального собора Успения Божией Матери и Всех Святых в Лондоне протоиерей Михаил Фортунато. Беседу вела С.Г. Зверева.

[2] Митрополит Вениамин (Федченков Иван Афанасьевич; 1880–1961). Будучи епископом, в 1931 г. стал одним из основателей в Париже подворья Московской Патриархии и храма в честь Трех Вселенских учителей и святителей — Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, а также Тихона Задонского. «Церковь… имела двойное посвящение — она была посвящена трем Святым Иерархам, в знак верности вселенскому Православию, и одновременно — святому Тихону Задонскому, чтобы подчеркнуть, что эта верность проявляется в лоне русской Церкви. В ней было два алтаря, соответственно двум посвящениям, но также и для того, чтобы можно было служить по двум обрядам — по западному и восточному» (Создание прихода Трех святителей Корсунской епархии URL: http://e.korsoun.free.fr/ albumlexpo75p01.htm). На Пасху того же года храм, располагавшийся на улице Петель (rue Pеtel), был освящен. В 1930-е гг. он был одной из немногих церквей русского зарубежья, сохранявших верность Московской Патриархии.

[3] Митрополит Владимир (Тихоницкий Вячеслав Михайлович; 1873–1959). Приехал во Францию в 1924 г., в сане архиепископа служил в Ницце, управлял викариатством Южной Франции. После смерти митрополита Евлогия (Георгиевского) в 1946 г. был утвержден экзархом Западно-Европейских русских приходов Константинопольского Патриархата. В 1947 г. возведен в сан митрополита.

[4] В 1931 г. большая часть русского духовенства во главе с митрополитом Евлогием, отстраненным от должности управляющего русскими православными приходами Московской Патриархии в Западной Европе за нелояльность, перешла в юрисдикцию Константинопольского Патриархата. Таким образом возник русский православный Экзархат Константинопольского Патриархата, во главе которого встал митрополит Евлогий, получивший титул экзарха. В числе духовных лиц, не пошедших за своим архипастырем, оказался епископ Вениамин (Федченков). Поступок бывшего епископа армии и флота Вооруженных сил Юга России (ими командовал генерал П.Н. Врангель) шокировал эмигрантское общество.

[5] Указом от 22 ноября 1933 г. владыка Вениамин был назначен временным экзархом Московского Патриархата с титулом архиепископа Алеутского и Северо-Американского.

[6] Митрополит Елевферий (Богоявленский Дмитрий Яковлевич; 1870–1940). В 1930 г., после отстранения митрополита Евлогия от управления Западно-Европейскими приходами Московской Патриархии, владыка Елевферий был назначен на его место.

[7] В числе прихожан храма Трехсвятительского подворья были такие заметные фигуры, как философы и писатели Николай Бердяев, Владимир Ильин, Петр Иванов, Владимир Лосский, иконописцы Григорий Круг, Леонид Успенский, религиозные деятели братья Петр, Евграф и Максим Ковалевские и др.

[8] Архимандрит Афанасий (Нечаев Анатолий Иванович; 1886–1943) так же, как и владыка Вениамин, не последовал за митрополитом Евлогием и остался в юрисдикции Московского Патриархата. С 1933 по 1943 г. он являлся настоятелем Трехсвятительского подворья. В 1943 г. во время оккупации Парижа помогал преследуемым евреям, был арестован гестапо.

[9] Возможно, речь идет о воспоминаниях о. Афанасия «Как я нашел Христа», впервые изданных в «Приходском вестнике» (Лондон, 1953. № 1, 2). Воспоминания и проповеди о. Афанасия (Нечаева) в настоящее время изданы в книге: Нечаев А., архим. От Валаама до Парижа. М.: Фонд «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского», 2011.

[10] С 1931 по 1936 г. о. Стефан (Светозаров) являлся помощником настоятеля храма Трехсвятительского подворья, с 1935 по 1945 г. возглавлял Свято-Троицкий приход в Ванве. В 1947 г. вернулся в СССР: некоторое время монашествовал в Троице-Сергиевой лавре, а в последнее десятилетие жизни, с 1959 по 1969 г., являлся наместником Свято-Духовского монастыря в Вильнюсе.

[11] Каллаш Мария Александровна (псевд. М. Курдюмов; 1886–1955) — писательница, публицист, автор книг «Риму или Христу» (1927), «Сердце смятенное» (1934), «Дни примирения» (1946) и др.

[12] Родионов Серафим Александрович (ок. 1903–1963) родился в области Войска Донского в семье священника. Оказавшись с начала 1920-х гг. в эмиграции, служил в церкви певцом, чтецом, а затем регентом. Поступив в 1926 г. в Св.-Сергиевский православный богословский институт в Париже, он руководил студенческим хором института, а также смешанным хором Св.-Сергиевского подворья. Регентовал на Трехсвятительском подворье в Париже до 1948 г., затем переехал в Женеву, где управлял хором в храме Рождества Пресвятой Богородицы Московского Патриархата (см.: Туринцев А., прот. С.А. Родионов (Некролог) // Журнал Московской Патриархии. 1963. № 11. С. 24). Сохранился рассказ иконописца Л.А. Успенского, который, будучи невоцерковленным человеком, случайно зашел на Трехсвятительское подворье и, услыхав там замечательное пение, принял решение примкнуть к православию: «Я вошел в церковь на улице Петель, просто так зашел. Там был очень хороший хор (это было задолго до войны), и хор пел старинные песнопения; в уголке, прямо передо мной, находилась икона девятнадцатого века, но написанная традиционно. И вот я слушаю пение, я смотрю на икону, и я потрясен, весь, целиком. Я вижу совершенно ту же структуру, те же фразы, те же линии; это меня ужасно поразило, вызвало настоящий трепет» (Создание прихода Трех святителей...)

[13] Митрополит Серафим (Лукьянов Александр Иванович; 1879–1959). До 1945 г. состоял в юрисдикции Русской Православной Церкви за границей, затем принес покаяние митрополиту Крутицкому и Коломенскому Николаю (Ярушевичу) в Париже и был назначен экзархом Московского Патриархата в Западной Европе. В 1954 г. вернулся в СССР, окончил свои дни в Гербовецком монастыре.

[14] Имеется в виду храм в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» и Св. Женевьевы в Париже.

[15] Монашеский постриг митрополита Антония (Блума) и рукоположение во иеродиакона, а затем иеромонаха совершены в 1948 г., после чего он был направлен на служение в Великобританию.

[16] Архимандрит Димитрий (Дэвид) Бальфур (1903–1989) — православный священник, перешедший в православие из католицизма под впечатлением от встречи с прп. Силуаном Афонским. В 1932 г. служил на Трехсвятительском подворье в Париже, откуда в 1933 г. отправился вместе с владыкой Вениамином (Федченковым) в Америку в качестве его секретаря и переводчика. Впоследствии служил в Греции, Египте, Великобритании.

[17] Речь идет о группе западных христиан во главе со священником Луи Шарлем Винартом, принявшем монашеский постриг с именем Ириней. Эта группа образовала Вознесенскую общину западного обряда, вошедшую в 1936 г. в Западно-Европейский Экзархат Московского Патриархата.

[18] Св.-Фотиевское братство было образовано в 1923 г. в Париже молодыми русскими интеллектуалами и ставило целью свидетельство Вселенского Православия на Западе. В общество входили многие будущие прихожане Трехсвятительского подворья.

[19] Митрополит Николай (Еремин Степан Павлович; 1892–1985) в 1954 г. в сане архиепископа был назначен на должность экзарха Московского Патриархата в Западной Европе. В 1960 г. владыка Николай был возведен в сан митрополита Корсунского, в 1963 г. уволен на покой. При нем в 1958 г. старое здание на улице Петель, где находилась церковь Трехсвятительского подворья, было снесено и выстроено новое, ставшее собственностью прихода.

Интервью опубликовано в издании:

| Русское зарубежье: музыка и православие: Международная научная конференция, Москва, 17–19 сентября 2008 г. / [cост. С.Г.Зверевой; науч. ред. С.Г.Зверевой, М.А.Васильевой]. |