Мария Васильева. Роман «Ожидание» как документ

Мария Васильева

РОМАН «ОЖИДАНИЕ» КАК ДОКУМЕНТ

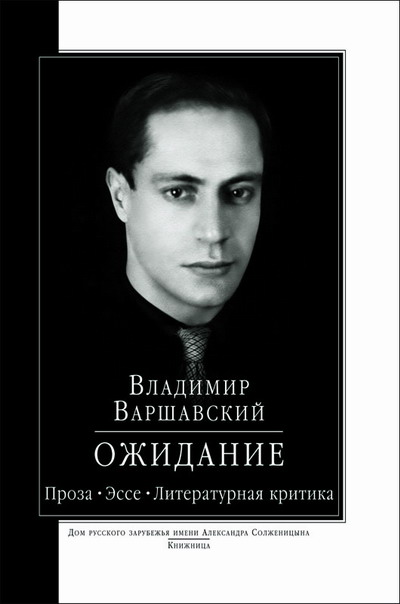

Через год после выхода романа «Ожидание» в свет Владимир Варшавский запишет в дневнике: «Жизнь опять остановилась: опять заботы и страхи, опять уныние, опять не могу решиться начать писать. <...> Ведь самое трудное начать: потом начнется радость усовершенствования, или как у Толстого “снимания покровов”, открытие, непосредственное видение и воссоздание реальности, воссоздание, которое не может погибнуть»[1]. Этой записью, сделанной 19 мая 1973 г., — последовательно зафиксировав этапы творческого процесса, писатель вывел общий знаменатель своего художественного метода.

Становление прозы Варшавского проходило на фоне многолетней полемики в эмигрантской межвоенной печати о назначении литературы. Программным в этой дискуссии стал доклад Г.В. Адамовича «Конец литературы», сделанный на заседании общества «Зеленая лампа» (3 марта 1929 г.), в том же докладе он призывал обратиться к «человеческому документу». Молодых парижан, прислушавшихся к этому призыву, оппоненты обвиняли в нарочитом антиэстетизме, стилистической небрежности, косноязычии, творческой деградации[2]. Очевидно, что идея при всей декларативной простоте была крайне сложна для освоения и в то же время необычайно привлекательна, в итоге «молодежь шла за Адамовичем, зачарованная им»[3]. Сам литературный критик формулировал задачу предельно ясно: читатель должен чувствовать, «что перед ним не обычное “печатное слово”, а нечто вроде исповеди или дневника»[4]. На склоне лет, возвращаясь в своих воспоминаниях к метафизической ауре межвоенного Парижа и к литературной атмосфере, созданной Адамовичем («Парижская нота»), Владимир Варшавский почти дословно повторит слова мэтра: «...недоверие ко всему, кроме прямой исповеди и человеческого документа, убеждение, что исследование скрытых душевных движений важнее описаний воображаемых приключений воображаемых героев, вплоть до идеи белой страницы» — вот, по его мнению, главные опорные точки творчества молодых эмигрантов-парижан[5].

В историю русской словесности Владимир Варшавский вошел как ярчайший представитель литературы человеческого документа. Отличительные черты его прозы: простота художественной ткани, максимальная непредвзятость в описании событий и людей, выразительный аскетизм. В целом как художник он идеально отвечал лапидарной формуле Адамовича: «Искусство тем чище, чем беднее на вид»[6]. Однако в случае с Варшавским мы имеем дело с глубоко личным, индивидуальным становлением авторского почерка, — не столько писатель следовал требованиям «Парижской ноты», сколько сама «нота» совпала с его мировоззрением. Феноменальную точность и документальность его произведений вряд ли можно объяснить ученическим буквализмом или болезненной неспособностью к вымыслу. Документ у Варшавского играет решающую роль в сложном философском поиске, которым прошит насквозь его итоговый автобиографический роман. «Ожидание» вобрало в себя практически всю художественную прозу, которую писатель публиковал в виде отрывков на протяжении многих лет, нанизывая сюжеты на неизменный остов — историю своей жизни. С точки зрения о. Александра Шмемана (друга, коллеги по работе и просто заинтересованного читателя), именно «Ожидание» стало самым значимым событием в творчестве Варшавского[7]. Сам же автор в письме к матери признавался: «Не знаю, что из всего этого выйдет, но эта книга помогает мне думать, помогает мне увидеть яснее, что на самом деле думает моя душа, помогает мне стать самим собой»[8]. И в дневниковой записи («воссоздание реальности»), и в письме к матери («стать самим собой») — ключ к пониманию проблемы: почему поэтика и метафизика человеческого документа стали для писателя принципиальным выбором.

Для Варшавского «стать самим собой» было одним из главных этических заданий. Его участие во Второй мировой войне на стороне французской армии и его литературное творчество — это две стороны одной медали, желание не только проявить себя в реальности (трудный путь эмигранта), но и запечатлеть окончательно реальность в слове. Таким образом, писательство становится одной из форм преодоления «исчезновения всего, несуществования». Нет нужды говорить, что для молодого эмигрантского человека «исчезновение всего» стало первичным опытом. Его прошел и автор «Ожидания». Он по-разному называет поразивший его недуг: «чувство остановки жизни», «ужас перед миром», «страх уничтожения». Социальные истоки этой «родовой травмы» в романе прописаны явственно. В то же время главный герой романа — не только типичный русский эмигрант, оказавшийся, как и тысячи изгнанников, «ни в каком мире и ни в каком месте»[9]; это конкретный Владимир Гуськов, alter ego самого писателя, который, как и Варшавский, теряет в водовороте исторических катастроф сперва брата, потом отца, становится свидетелем бессчетного числа человеческих «исчезновений» на войне и в немецком лагере для военнопленных. В сущности, весь роман — это вызов небытию, идет ли речь о преодолении эмигрантского страха жизни или о преодолении онтологического страха смерти. Именно поэтому не вымысел, а документ служит здесь важнейшей точкой опоры, так как для Варшавского литература, текст — это «воссоздание реальности, воссоздание, которое не может погибнуть».

Подкупающая простота слога и доверительная интонация прозы Варшавского быстро нашли отклик у читателя. На выход в свет его первых послевоенных литературных опытов спонтанно отреагировал Георгий Федотов: «...недавно я прочитал два Ваших рассказа, или очерка, в “Новоселье” и “Новом журнале” и захотелось написать Вам. Прежде всего, чтобы сказать Вам, что они мне очень понравились, особенно в “Новом журнале”. Большая правдивость и объективность, даже какая-то прозрачность. Я думаю, что это должно было бы понравиться Толстому за абсолютную честность»[10]. Близость к Толстому и «большая правдивость» («абсолютная честность») — два положения, которые в немалой степени задают вектор эмигрантской критики о творчестве Варшавского. Так, Георгий Адамович замечал: «Вл. Варшавский, писатель-тяжелодум, всегда искренний, всегда серьезный, с чисто толстовским влечением к “единому на потребу” и безошибочной проницательностью упорного, пристального взгляда»[11], ему вторил Александр Бахрах: «Варшавский — писатель медлительный, вдумчивый; вероятно, среди всего “молодого” поколения самый медлительный, наиболее взвешивающий слова и наименее способный фантазировать. Неприкрашенностью деталей его манера писать порой способна отталкивать, но, читая его “Командо”, ощущаешь, почти с физической болью, что все это так и было, и <ни> на минуту не задумываешься над правдой его слов»[12]. Эпитет «честный писатель» закрепился за Варшавским еще задолго до войны. Так, бывший друг по Монпарнасу Василий Яновский через много лет вспоминал не без иронии: «...Варшавский, заслуживший репутацию “честного” писателя, по требованию Иванова пишет ругательную статью о Сирине (Набокове) в “Числах”. (“И зачем я это сделал? — наивно сокрушался он двадцать лет спустя, в беседе со мною. — Не понимаю”.)»[13]. Несмотря на двойственность роли Варшавского в этой затеянной Ивановым антинабоковской игре, стоит заметить, что не случайность ставки Иванова на оппозицию Набоков/Варшавский — отдельный и достойный особого внимания сюжет в истории литературы русского зарубежья, к которому мы еще вернемся.

Насколько, действительно, честным был писатель Варшавский, можно судить как раз по документальным источникам. Правдивость проявляет себя в многочисленных деталях, неукоснительно фиксируя в романе реальность: адреса, пунктуально воссоздающие навигацию гимназиста Варшавского/Гуськова по дореволюционной Москве; название миноносца, пришвартовавшегося в Севастополе, где оказалась семья во время бегства от большевиков перед самой эмиграцией; описание русской гимназии в Моравской Тршебове, полностью совпадающее с фотографиями и хроникой тех лет; описание немецкого лагеря для военнопленных Stalag II-B с точным числом умирающих от тифа русских пленных; доподлинно воспроизведенные документы, выданные главному герою красноармейцами после освобождения из плена... Все эти данные прочно вписаны в роман и одновременно находят подтверждение в различных первоисточниках. Иногда сопоставление текста с документом наглядно демонстрирует почти магическое «прорастание» реальности в текст. Вот описание похорон брата: «Маленькие пожелтевшие фотографии. Гроб, заваленный венками, на лентах надписи: “Дорогому Юрочке от 8-го класса” и еще каких-то классов, не разобрать». Парадокс в том, что очевидец этого трагического события в художественной автобиографии опирается прежде всего на фотодокумент, не потому что не доверяет памяти, а потому что именно в документе — вся драма реальности, вся неотменяемость события. Перед нами семейный фотоальбом Варшавского, хранящийся в фонде писателя (ДРЗ. Ф. 54), в нем мы и находим описанные в романе фотоснимки. Создается впечатление, что страница с фотографиями словно «вшивается» в произведение, преобразовывается в художественный текст и становится частью нарратива. Первоисточники объясняют даже «зашифрованные» сюжеты романа. Так, в «Ожидании» главный герой и его старший брат перекидываются словами, смысл которых затемнен для читателя. Но вот перед нами письмо Юрия Иваска к вдове писателя Татьяне Георгиевне Варшавской с воспоминаниями о детстве, старой Москве и братьях Варшавских: «Я однажды был у них с “визитом”. Они много говорили, но я плохо понимал их условный язык. Оба мне нравились, и я как-то не отличал одного от другого. Мною они не заинтересовались»[14], — из этого письма выходит, что Юра и Володя общались на каком-то своем детском «эсперанто», понятном только им двоим. В «Ожидании» эта биографическая деталь так и остается «тайной» между братьями, но документ (письмо Иваска), отложившийся в архиве, и здесь служит подспорьем и окончательно проясняет и «воссоздает реальность».

Очевидно, что в дискурсе литературы человеческого документа проза Варшавского занимает особое место. Казалось бы, трудно найти в русском зарубежье писателя, который так буквально поймет и воплотит этот формат в своем творчестве. Здесь и встает вопрос: когда «человеческий документ» становится литературным фактом, а когда, напротив, нивелирует художественный текст (суть спора между Г.В. Адамовичем и В.Ф. Ходасевичем)? Для идейного вдохновителя новой поэтики Георгия Адамовича все было далеко не однозначно. Известен, например, его вердикт в адрес прозы Виктора Шкловского: «Дурная литература. Но... перворазрядный человеческий документ»[15]. В случае же с Варшавским литературный критик был однозначно на его стороне.

Насколько удалось Варшавскому создать оригинальный художественный текст, можно судить по оценке другого современника, оказавшегося «над схваткой», композитора Артура Лурье. «В 65-м томе [“Нового журнала”] я прочел отрывок Вашей повести “Мечтание”, — писал он автору 8 февраля 1962 г. — Она мне очень понравилась, чем-то пронзила, б.м. своей особенной какой-то печалью и неподдельной искренностью. Не знаю, но я почувствовал что-то за этими строчками, волнующее, и мне захотелось сказать Вам об этом. В наше время общего отупения нельзя не откликнуться, если становишься свидетелем чего-то подлинно человеческого. Мне кажется, что это лучшая вещь во всем номере. Вот то, что я хотел Вам сказать. Застенчивая у Вас душа, и если бы не мой “слух”, то мог бы я пройти и ничего не заметив, до того скромно все у Вас сказано»[16]. В этом суждении крайне важен акцент на композиторский слух, распознавший в скромном пиано прозы Варшавского неподдельную ноту.

Принципиальный же сторонник новой поэтики Георгий Адамович литературному опыту писателя придавал особое значение. Показательно письмо Адамовича к И.В. Чиннову: «...Варшавский меня всегда трогает своим простодушием, беспомощностью и отсутствием всякой лжи. Набоков в сто раз даровитее, но его нельзя читать после Варшавского, “воняет литературой” с первой фразы»[17]. Оппозицию Набоков/Варшавский так же четко постулировал и о. Александр Шмеман. Прочитав рукопись «Ожидания», он писал автору: «Дорогой Владимир Сергеевич, публикация Вашей книги необходима. В чем ее главное преимущество? В беззащитности. Нет никаких специальных защитных мер, никакого секретного оружия. Позвольте мне определить этот метод как в высшей степени анти-набоковский. Набоков с его тщательным расчетом в итоге приходит к саморазрушению, потому что блестящие карточные игроки — единственные люди, которые ничего не привнесли в мир»[18]. Для современного исследователя эта оппозиция несопоставимых, на первый взгляд, имен интересна скорее не жесткой критикой Набокова, а диапазоном, который она очерчивает. В русском зарубежье Набоков с его головокружительной психологической и стилистической игрой и медлительный, безыскусный повествователь Варшавский раздвинули рамки литературы, полярно наметили какой-то новый предел возможностей художественного слова.

* * *

В истории издания романа «Ожидание» именно Георгий Адамович и Александр Шмеман, а также большой друг Варшавского Борис Физ сыграли решающую роль. Публикацией книги писатель занялся еще в 1970 г. Получив рукопись, Б.Ю. Физ, в то время председатель исполнительного комитета издательства «YMCA-Press», сообщал в ответном письме: «Я почти что заканчиваю чтение вашей книги. Читаю с большой радостью, т.к. нахожу ее замечательной. В Вашей рукописи три отдельные части: 1) детство, 2) эмиграция, 3) война. Я считаю, что детство и в особенности война является chef-d’œuvre’ом литературы. И не только литературы. Это свидетельство глубокого и духовно богатого писателя»[19]. Физ и стал инициатором ряда внутренних рецензий на роман. Вскоре он писал Варшавскому: «...серьезно думаю о Вашей книге. <...> Кириллу Ельчанинову передал отзыв о. Александра и Адамовича. Исаак Пэтч уже запросил наше мнение о книге, значит, о. Александр уже ему говорил»[20]. В этом письме появляется имя сотрудника Американского комитета (ACOMLIB — American Committee for the Liberation of the Peoples of Russia), советолога Исаака (Айзека) Пэтча — одной из ключевых фигур, влиявших на финансовые потоки в издательской политике русской эмиграции[21]. Пэтч хорошо знал Варшавского по «Радио Свобода» и, скорее всего, был заинтересован в издании. Однако, судя по переписке, тянул с решением, желая заручиться как можно бÓльшим количеством отзывов на книгу. Эта проволочка немало огорчала того же о. Александра Шмемана: «Не знаю, что могу я сделать, если Пэтч считается не с Адамовичем и мною, а со знаменитыми, но никому неизвестными советскими “экспертами”. С тех пор, как мы вывели нашу семинарию из позорной зависимости от разных американских “благотворителей”, я с особой силой ощущаю стыд и позор всех этих зависимостей. Иными словами, нельзя ли при издании Вашей книги совсем обойтись без этих полушпионских, полубюрократических учреждений?»[22]

Результат затянувшихся переговоров с Пэтчем был неутешительный, 11 мая 1971 г. Варшавский получит от него письмо следующего содержания: «Мы долго дискутировали и спорили о Вашей рукописи, и, к сожалению, я был не способен убедить других поставить в план публикации Вашу книгу. Одни сочли ее слишком длинной, другие, что она не подойдет для советской аудитории. С последним пунктом я был категорически не согласен, но общее мнение состояло в том, что Ваша работа не вписывается в нашу специфическую структуру. Я, действительно, чувствую себя ужасно, поскольку надеялся, что мы будем в состоянии помочь издать Вашу рукопись»[23]. Однако ответ пришел писателю, когда тот уже принял решение передать рукопись в издательство «Посев». Именно в этот период произведение получает аутентичное название. Еще в июле 1971 г. Варшавский был в поиске и писал главному редактору «Посева» Евгению Романову: «Сначала я думал назвать мою повесть “Рассеянность”, но теперь решил переменить на название, тоже, впрочем, не очень удачное “Попытка сосредоточиться”»[24]. От этого названия, и вправду «не очень удачного», Варшавского отговорил Адамович: «Два слова о придуманных Вами названиях для книги. “Попытка сосредоточиться”, по-моему, невозможно. Вы погубите книгу... Я не совсем Вас понимаю: почему Вам нужно название, как можно более точно отвечающее содержанию книги. Это хорошо, когда дано только имя (“Анна Кар<енина>”, “Братья Карамазовы”). Но имя ведь и не передает содержания, как хотели бы Вы. А “Попытка сосредоточиться” если и передает, то сужает и как-то рассудочно скучно его упрощает, обедняет»[25]. Адамович в том же письме предлагал свой вариант — «Мир во мгле», очевидно, не прижившийся, но побудивший Варшавского кардинально изменить заглавие.

Сотрудничество с издательством «Посев» прервалось в самый разгар работы над корректурой. 28 августа 1971 г. писатель получил от Романова письмо с новым подсчетом долевого участия в стоимости издания. Для вышедшего на пенсию Варшавского названная сумма оказалось непосильной, «...истратить все наши сбережения на книгу я не могу», — признавался он в ответном письме[26]. В итоге было принято решение забрать рукопись и опубликовать по предварительной подписке. На помощь снова пришел Борис Физ, и в октябре 1971 г. «Ожидание» вернулось в «YMCA-Press».

Все эти мытарства имели, однако, и свою положительную сторону. Благодаря непростой истории издания роман «обрастал» рецепцией заинтересованных в его публикации выдающихся современников. «Буду в Париже говорить с Физом и попробую здесь еще с Пэтчем и сообщу Вам, — писал Варшавскому о. Александр Шмеман. — Ужасно нужно, чтобы книга вышла. После этого, по-моему, эмиграция может сматывать свои удочки. Вы — Пруст этого канувшего в вечность мира — это я вам еще в 1952 году говорил. Ваша книга — “онтологический эпилог”. <...> Она должна выйти т<ак> ск<азать> мистически, ибо она есть и плод, и итог, и “претворение”...»[27]

* * *

Трудно определить одним словом, в чем заключено ожидание героя. Это «предощущение», напоминая бергсоновское дление, проходит множественные стадии становления, преображения и метаморфоз. Однако в самом финале будет сказано: «мое ожидание не обмануло», значит, что-то герою открылось вопреки инерции разрушения («смерть близких, и все страшное, что происходило и происходит в мире, все чудовищные преступления, все неискупимые страдания, все непоправимые обиды, все миллионы раздавленных существований»). Наплывающие одно за другим сновидения, которые описаны в конце повествования, — еще одна из форм преодоления небытия. «Говорят, бывают такие глубокие сны, когда душа соединяется с самым началом жизни», — размышляет Гуськов. В снах он видит умерших брата, мать, отца — и так продлевает ощутимое присутствие тех, кого уже нет рядом.

Увлечение Варшавского, как и героя романа, Анри Бергсоном («Меня взволновали его слова о возможности победы над смертью»), его тейярдизм и даже его спонтанное федоровианство («Говорят, идеи Фёдорова — безумие, но ни на какое учение, которое не обещает победы над смертью, я не согласен») имеют все те же глубинные этико-онтологические истоки. Интерес Варшавского к философии Н.Ф. Фёдорова, которому он посвятил почти целую главу в «Незамеченном поколении», назвав «одним из самых оригинальных и плохо понятых русских мыслителей»[28], вызвал у Адамовича не сочувствие, а скорее недоумение[29]. Между тем в художественной прозе писателя мы находим не только отвлеченное, но и конкретно-биографическое объяснение его философских исканий. Неведение о судьбе своего отца, репрессированного во время Второй мировой войны, осознание через много лет, что отец точно уже не вернется и неизвестно — где похоронен, оборачиваются тягостными переживаниями для героя. «Чтобы (не) бояться смерти за себя, как это бывает у утративших смысл жизни, — читаем у Николая Фёдорова, — нужно пережить с другими весь разрушительный процесс смерти. Сын потому и противодействует, хоронит отца, т.е. защищает его от разрушительной силы, что не может не представлять за этою силою Существо, разрушению не подверженное, бессмертное, орудием Которого себя и делает, борясь с разрушительною, смертоносною силою, и подобием Которого он (сын) и является в погребении (т.е. в воскрешении)»[30]. Воскрешение близких, воссоздание реальности и происходит в «Ожидании» через память, через метафизику документа, через сны. В одном из таких сновидений сын буквально воскрешает отца: «Когда я его поцеловал, отец сейчас же начал дышать, очнулся и, улыбаясь, посмотрел на меня. Меня поразило, как легко, как мгновенно он вернулся к жизни. Он сказал мне, но как-то без слов, что умер, потому что не знал, что я его так люблю, а теперь, когда знает, будет опять жить».

После выхода книги в свет Варшавский продолжает записывать сны в дневнике. Вот запись от 8 мая 1974 г.: «Все мы ждем, что должен прийти мой отец. Я смотрю из другой комнаты на дверь. Дверь открывается, но все кто-то другой приходит. Я перестаю верить, что отец придет. И вдруг дверь опять отворяется, и это он. Высокий, в пальто, сшитом из коричневого армяка... <...> Отец говорит: простите, что я задержался, но ко мне Тусенька[31] приехала и так плакала. Говоря это, он сам плачет. Тут я проснулся и вспомнил, что он давно умер»[32]. В этих дневниковых строках, где присутствует все тот же неизменный мотив ожидания, мы находим еще одно объяснение многозначного названия романа.

* * *

История отца — один из ключевых сюжетов в художественной автобиографии Варшавского. В то же время многое в этом сюжете не прояснено или напрямую вступает в конфликт с этическим дискурсом «человеческого документа» в творчестве писателя. Эта «закодированная» часть романа требует отдельного развернутого комментария, который внес бы документальную ясность. Здесь мы и попробуем провести сопоставление между художественным текстом и документом.

После поражения французских войск на франко-бельгийской границе Владимир Варшавский, солдат французской армии, 25 мая 1940 г. оказался в немецком плену. Дальнейшие военные годы для него обернулись пятилетним ожиданием в лагере для военнопленных Stalag II-B: «Только одного я хотел, только об одном молился: чтобы русские победили. А для себя — только дожить до конца войны, увидеть разгром Германии, а там — хоть умереть». В романе описано событие, имеющее большое значение для всего повествования: главного героя в лагере навещает отец, и во время этой встречи сын задаст ему вопрос: «За кого ты? Хочешь ли ты победы России или Германии?» Судя по переписке Сергея Ивановича Варшавского, тот действительно добился у гестапо разрешения посетить своего сына. Точная дата этой встречи неизвестна. В романе сказано, что сперва от отца пришло письмо. Произойти это могло только после Второго Компьенского перемирия (22 июня 1940 г.).

О восстановленной переписке с сыном, находящимся в лагере, С.И. Варшавский писал своей дочери Наталье из Праги в Париж: «Больше чем когда-либо чувствую крепость и неразрывность связывающих нас уз и мечтаю о том времени, когда Господь даст нам возможность вновь соединиться. Когда я получил после ряда мучительных месяцев неизвестности сообщение, что Володя остался жив и попал в плен к немцам, я просил владыку Сергия [архиепископ Пражский Сергий (Королев)] отслужить благодарственный молебен, и владыка, всегда так хорошо относящийся к семье, вместе со мной искренне порадовался. Жив и здоров — какое счастье!»[33] Если следовать сюжету романа, то отец навестил пленного сына только однажды, и это была их последняя встреча (по хронологии «Ожидания» в момент встречи «шла уже третья зима в плену» — т.е. 1943-й). В мае 1945 г., после того как Прагу заняла Красная армия, Сергей Варшавский был схвачен НКВД, и его дальнейшая судьба долгие годы оставалась неизвестной, обрастая гипотезами. Отец писателя не случайно оказался объектом особого внимания советской контрразведки, биографическое отступление поможет уяснить — какую роль он играл в межвоенной Праге.

* * *

Известный адвокат и журналист Сергей Иванович Варшавский (родился 10 июня 1879 г. в селе Новочиха Харьковского уезда Полтавской губернии) в ноябре 1918 г. вместе с женой и детьми бежал из Москвы от большевиков, сперва оказался в Киеве, потом в Одессе, откуда в июле 1919 г. перебрался в Крым. В июне 1920 г. вместе с семьей эмигрировал из России. Сперва осел в Константинополе, а 1 марта 1923 г. прибыл в Прагу[34]. Переехав в Чехословакию, он довольно быстро применяет свои навыки блестящего юриста, в том же году начинает читать лекции по уголовному процессу на Русском юридическом факультете Карлова университета[35], вскоре становится влиятельной фигурой в общественной и культурной жизни русской Праги. Он преподает в Русском народном университете; сотрудничает с различными периодическими изданиями (например, чешскими «Народни листы», «Народни политика», «Венков», парижскими «Россия и славянство» и «Возрождение», варшавскими «За свободу!» и «Меч»); избирается членом Союза русских писателей и журналистов в Чехословакии (в 1924–1928 — товарищ председателя, в 1934–1940 — председатель Союза); в 1937 г. входит в состав Пушкинского комитета в Праге, с 1939 г. — в состав Комитета русской книги, в том же году становится председателем Союза бывших судебных деятелей и юристов им. С.В. Завадского.

Наиболее известные брошюры Сергея Варшавского, вышедшие в Праге в довоенный период, — «Новая Советская конституция. (Содержание ее, мотивы и истинный смысл)» (1936) и «Сталинский парламент: (Структура, национальный состав, подлинное значение)» (1938) — содержат последовательную резкую критику правовой системы в СССР. С 1935 г. он читает лекции на Высших военных курсах, организованных РОВСом. Названия его лекций и докладов, прочитанных в Русском народном университете, отражают перемены в мировой политике, когда к власти в Германии приходят нацисты: «Германский кризис» (21 февраля 1933 г.); «События в Германии и русская проблема» (7 апреля 1933 г.); «Немецкая революция и русский вопрос» (20 мая 1933 г.); «Фашизм» (30 ноября 1933 г.). 21 декабря 1933 г. С.И. Варшавский принимает участие в дискуссии на тему «Национал-социалистическое движение в Германии», также организованной Русским народным университетом[36]. В 1939 г. на территории Чехословакии был создан Имперский протекторат Богемии и Моравии, и политика университета трансформировалась, основной контроль за его деятельностью в период немецкой оккупации перешел к Управлению делами русской эмиграции в Берлине (УДРЭ). Особенно отчетливо изменения происходят после отъезда М.М. Новикова, когда ректором в апреле 1939 г. стал доктор естественных наук В.С. Ильин, открыто симпатизировавший национал-социализму. В 1940 г. в рамках военной подготовки своих слушателей Русский народный университет вводит специальные курсы по изучению Второй мировой войны, занятия проходят в нескольких группах (юридической, пехотной, кавалерийской, артиллерийской, технической, санитарной, общей и на женских медицинских курсах). Юридической группой руководил С.И. Варшавский[37]. В первой половине 1940-х гг. лекции Варшавского в виде брошюр («Национал-социалистическая идея права», [194-]; «Национал-социалистическая теория государства», 1942, и др.) издает Российское национальное и социальное движение (РНСД)[38].

Показательно досье от 14 июня 1939 г., хранящееся в полицейских делах Национального архива Чешской Республики. В документе значится, что С.И. Варшавский «по информации STB [Státní bezpečnost — Служба государственной безопасности] имеет четыре документа как участник фашистских мероприятий в качестве иностранного корреспондента и репортера. <...> Является Российским фашистом (националистом). Часто говорил на собраниях об основных задачах русской эмиграции, также выступал на встречах “Русского республик<анского> клуба”, несколько раз был избран в правление “Союза русских писателей и журналистов в Чехословакии”. Является постоянным корреспондентом Русской фашистской газеты в Берлине “Новое слово”, цель которой антикоммунистическая пропаганда и объединение всей русской эмиграции для укрепления связей с Германией. Его деятельность ограничивается представителями русской эмиграции и политических событий не затрагивает»[39].

Владимир Варшавский, участник собраний «Круга», человек «новоградского» мировоззрения, противник любых античеловечных политических систем — будь то коммунизм или нацизм, — безоговорочно во время войны делает выбор в пользу Сопротивления. О том, насколько исторические реалии по-разному понимались отцом и сыном, можно судить по тому же письму С.И. Варшавского к дочери Наталье: «А к немецкому плену мы здесь — я говорю о русских в Праге — относимся совершенно спокойно, ибо имеем массу доказательств, что немцы рыцарственно относятся к военнопленным, особенно к русским, зная, что русские были мобилизованы против их воли»[40].

На фоне этих биографических данных слова, сказанные отцом в немецком лагере для военнопленных, звучат откровенным диссонансом: «...испытание войны показало, как во многом мы ошибались. После неслыханного героизма и жертвенности, проявленных русскими людьми в борьбе с немцами, нельзя больше сомневаться, что большевистская диктатура превратилась в процессе войны в русскую государственную власть. <...> Но если это так, то тогда тот, кто желает победы немцев, — враг не большевиков только, а всего русского народа. И я сказал себе: если я люблю Россию, если я еще русский, я должен забыть о прошлом. <...> ...И вот, если русский народ идет с советской властью, то я подчиняюсь решению народа».

Содержательно диалог в плену больше напоминает декларацию политических взглядов отца. Здесь и встает извечный вопрос о соотношении правды и вымысла в художественной автобиографии и мемуарах. Ответ, — почему писатель, названный современниками «маниаком правдивости»[41], в этой части романа изменяет своей «честности», — кажется, лежит на поверхности. Переписывая исторический портрет отца, Варшавский тем самым выдавал ему охранную грамоту, выступал через художественное слово личным адвокатом. Продолжение этого диалога на фоне реальных исторических событий представляется еще более парадоксальным. На прямой вопрос сына, не боится ли отец прихода в Прагу Красной армии, тот отвечает: «Наоборот, я уверен, я еще буду играть роль. <...> Я связан с подпольной организацией чешских коммунистов и оказал им очень важные услуги».

Был ли связан Сергей Иванович Варшавский с чешским коммунистическим подпольем, история умалчивает. Даже если такое сотрудничество было, оно не спасло его от репрессий. Вполне возможно, этой информацией Владимир Варшавский пытался косвенно повлиять на ход событий «там», в Советской России. По слухам, которые до него доносились, отец был депортирован в СССР и «будто бы работал при университетской библиотеке». Эти сведения убедительно оспаривала в письме к писателю Екатерина Кускова: «Вряд ли это возможно: к таким публичным учреждениям б<ольшеви>ки на выстрел не пускают сосланных»[42]. Друг отца Виктор Луи высказывал альтернативную гипотезу: «...если не расстреляли на месте, то там им интеллигенты и культурные работники нужны»[43]. Предположение, что в пражском хаосе мая 1945-го профессор-коллаборационист мог быть расстрелян «на месте» (и даже возможно — чешскими коммунистами), имело свои основания и также рассматривалось нами как вариант гибели Сергея Варшавского. Одной из причин этой версии был отрицательный ответ на запрос в Центральный архив ФСБ России, — материалов на С.И. Варшавского там обнаружено не было. Между тем еще одна информация об отце в «Ожидании» стала основанием для дальнейших архивных разысканий.

«...Недавно я получил из Мюнхена письмо от одного старого друга моего отца. Он писал, что виделся с каким-то Басановым, который был “взят” одновременно с моим отцом в Праге, в 1945 году, а “теперь возвращен большевиками в Европу”. Басанов рассказывал, что мой отец умер в лагере, в Караганде. Никакой надежды больше не могло быть», — сказано в финале романа. В архиве Владимира Варшавского во время предварительного формирования фонда было обнаружено письмо от Николая Александровича Цурикова (1886–1957). В связи с его содержательной ценностью оно приводится здесь полностью:

«N. Tsurikov Мюнхен

München, 27 10/IX 55 г.

Oberföhringer-str. 12

Многоуважаемый Владимир Сергеевич!

Не могу вспомнить: встречались ли мы с Вами, но будучи в дружеских отношениях с Вашим отцом Сергеем Ивановичем, решил написать Вам то, что услышал недавно о его судьбе.

В августовском № (кажется 38-й) журнала “Свобода” (ЦОПЭ) есть интервью с г. Бессоновым, возвращенным большевиками за границу. Узнав, что он был взят в Праге (в 1945 году), я встретился с ним, и он мне сказал между прочим: “С.И. Варшавский умер в Караганде”. Каковы бы ни были его взгляды и его политическая информация, я склонен относиться к его сведениям с доверием, так как из совершенно другого источника получил о некоторых пражанах тождественные сведения (совпадающие со сведениями Б<ессоно>ва). Серг<ей> Иванович должен был уехать вместе с группой пражан, с которой я выехал из Праги (18 апреля 1945 года). Но заколебался, поверив в возможную защиту какого-то представителя, кажется, Международного Красного Креста, и был взят вскоре после прихода большевиков. О некоторых увезенных были сведения, где они работают. О других — никаких. Оказывается, большинство было “судимо” и приговорено к 5–10 и более годам тюрьмы. Некоторые после 10 лет возвращены туда, где жили раньше. (Я об этом не пишу в газетах, боюсь им повредить.) Если сведения Бессонова неверны и если С.И. не был приговорен к 20–25 годам, то вернуться он может только в Прагу. (Не знаю, сколько ему сейчас было бы лет)...

Обо всем этом Вам сообщаю. Всего доброго!

С искренним уважением, Н. Цуриков»[44].

Этот документ, крайне важный с точки зрения информации, служит также яркой иллюстрацией творческого метода Владимира Варшавского. В архиве Дома русского зарубежья хранится машинописная копия письма, сделанная уже самим писателем. Перепечатав один в один текст Цурикова, он в машинописи наносит правку от руки: записывает маргиналии на полях, меняет имена на псевдонимы, — письмо зримо превращается в художественный текст, становится наглядным свидетельством, как создавалась литература человеческого документа. С этим письмом связана еще одна стилистическая особенность романа. Полученное в 1955 г., композиционно оно появляется только в самом конце произведения, работу над которым писатель фактически завершил в 1970-м. Так автор вопреки данности, сопротивляясь исчезновению и смерти, продлевает ожидание.

Информация о Карлаге, полученная писателем из «вторых рук», долгое время оставалась только лишь версией конца Сергея Ивановича Варшавского. Сюжет был окончательно прояснен в ходе подготовки данного издания.

Материалы, связанные с арестом С.И. Варшавского, были обнаружены в Отраслевом государственном архиве Службы внешней разведки Украины (Галузевий державний архiв Служби безпеки Украïни. Ф. 6. Д. 75598-фп[45]). Из материалов следственного дела «№ 00110 на 206 листах» следует, что он был задержан 18 мая 1945 г. отделом контрразведки СМЕРШ 4-го Гвардейского казачьего кавалерийского кубанского ордена Ленина, Краснознаменного, ордена Суворова корпуса. В тот же день состоялся допрос, а 2 июня были произведены обыск и арест на его квартире по адресу: Прага XII, ул. Слезская (Slezská), 116. 15 июня 1945 г. С.И. Варшавскому было предъявлено обвинение в том, что он «проводил контрреволюционную деятельность, направленную на свержение Советской Власти и восстановление в СССР капиталистического строя». Вместе с Варшавским по делу проходили Иван Васильевич Виноградов (архимандрит Исаакий; 1895–1981), Абрам Кузьмич Фортушный (1888–не ранее 1945), Михаил Михайлович Ситников (1888–не ранее 1945) и Владимир Николаевич Укленин (1898–1986). Все обвиняемые были привлечены по статьям 58-2, 58-4 и 58-11 УК РСФСР как зачинщики контрреволюционной деятельности.

В ходе допроса С.И. Варшавскому было вменено в вину сотрудничество с «белогвардейскими» газетами «Юг», «Россия и славянство» и «Возрождение», лекторская деятельность для членов РОВСа, «Галлиполийского землячества» и военно-научных курсов Юго-Восточного отдела Объединения русских воинских союзов, руководящие должности в «контрреволюционных организациях» Союз русских писателей и журналистов в ЧР и Союз бывших судебных деятелей и юристов; из отдельных изданий прежде всего в протоколе допроса были названы «Новая Советская конституция» и «Сталинский парламент». Стоит заметить, что опытный юрист Сергей Варшавский весьма успешно «вел» со своей стороны это дело. Чутко реагируя на вопросы следователя, он не давал лишней о себе информации, ни одной из брошюр, изданных РНСД во время войны, не назвал. 21 июля все обвиняемые были этапированы в Львовскую тюрьму, 27–30 июля состоялось закрытое заседание Военного трибунала Львовского военного округа. В ходе суда Сергей Варшавский также повел себя в высшей степени профессионально. Проходящий во время допроса как «отъявленный враг Советского Союза и большевистской партии» он единственный из группы «подельников» своей вины не признал, пожелав «дать пояснение». Этим «пояснением» стала пространная защитительная речь, благодаря которой обвиняемый смог убедить суд, что «не призывал народ к вооруженной борьбе против советской власти», и снять с себя самую суровую из предъявляемых статей («по статье 58-2 УК по суду считать оправданным» — значится в решении суда). 30 июля 1945 г. С.И. Варшавский был приговорен Военным трибуналом Львовского военного округа по статье 58-4 УК РСФСР к лишению свободы и работам в ИТЛ сроком на 10 лет. Обнаруженное дело стало основанием для запроса в Главный информационно-аналитический центр МВД России (ГИАЦ МВД России). В последовавшем кратком ответе сообщалось, что Сергей Иванович Варшавский скончался 6 ноября 1945 г. в Карлаге (Карагандинская область). Судя по всему, отец писателя, которому шел тогда 67-й год, не вынес этапа.

Реконструкция биографии Сергея Ивановича Варшавского многое проясняет и в то же время драматизирует в сюжете романа. Здесь темы сыновней и отцовской любви, конфликта поколений, конфликта с бесчеловечной эпохой, зажатой в исторический промежуток между революцией и войной, прочно переплетены. С точки зрения исторического факта, это еще одна проявленная реальность, которая могла бы служить эпилогом к роману «Ожидание». В то же время, прежде чем подвести черту, стоит обратить внимание на ряд нюансов в «деле С.И. Варшавского».

В защитительной речи на суде отец писателя скажет: «Теперь я смею утверждать о том, что Советский Союз является иным, чем раньше, и что коммунистическая партия является костяком Советского государства, и это утверждение является действительностью, хотя, может быть, к этому я пришел поздно. Я пришел к выводу и окончательно убедился, что Советская власть сумела поднять нашу Родину на небывалую высоту. Я решил, что мое место там, где русский народ. Все мое прошлое остается позади». В той же речи С.И. Варшавский скажет: «Я свою брошюру “Новая Советская конституция” осуждаю и считаю своей роковой ошибкой. Я был в заблуждении, теперь я искренне раскаиваюсь. Я перековался и осознал, и когда части Красной армии отстояли Сталинград, то я окончательно был убежден в том, что правильная политика была в Советском Союзе».

Здесь надо учитывать многие обстоятельства момента. Выбранная Сергеем Варшавским юридическая риторика может быть понята как попытка опытного адвоката уйти от нависающей над ним расстрельной статьи. Нет сомнения, что именно эта часть речи и повлияла на смягчение приговора. Между тем слова отца на суде почти дословно прозвучат в романе «Ожидание»: «...если русский народ идет с советской властью, то я подчиняюсь решению народа», «если я люблю Россию, если я еще русский, я должен забыть о прошлом». Если же воспользоваться творческим методом Владимира Варшавского — наложить художественную автобиографию на документ, — то мы получим далеко не однозначную картину. С одной стороны, она вносит значительные корректировки в исторический портрет Сергея Ивановича Варшавского. Возможно, произнося свою защитительную речь, отец писателя не кривил душой и к концу войны (а по «Ожиданию», уже в 1943-м) думал именно так. С другой, проясняет одно из наиболее «темных» мест в романе. Проявленный сюжет снова возвращает нас к вопросу о сложности соотношения правды и вымысла в мемуарах и художественной автобиографии и об особом месте Владимира Варшавского в литературе человеческого документа.

[1] Варшавский В. Ионафан [дневник] // ДРЗ. Ф. 54.

[2] О полемике см.: Слоним М. Литературный дневник: Гибель литературы. От эстетизма к художественной значительности // Воля России. 1929. № 3. С. 53–63; Ходасевич Вл. Книги и люди. «Рассветы» // Возрождение. 1937. 11 июня. № 4082. С. 9; Терапиано Ю. Об одной литературной войне // Мосты. 1966. № 12. С. 363–375; Струве Г. Русская литература в изгнании. Краткий биографический словарь русского зарубежья. Париж: YMCA-Press; М.: Русский путь, 1996. С. 152–154; Полемика Г.В. Адамовича и В.Ф. Ходасевича (1927–1937) / вступ. ст. О.А. Коростелева; публ. и коммент. С.Р. Федякина // Российский литературоведческий журнал. 1994. № 4. С. 204–250; Яковлева Н. «Человеческий документ»: история одного понятия. Helsinki: Helsinki University Print, 2012.

[3] Федотов Г. О парижской поэзии // Ковчег: Сборник зарубежной русской литературы. Нью-Йорк, 1942. № 1. С. 193.

[4] Адамович Г. Человеческий документ // Последние новости. 1933. 9 марта. № 4369. С. 3.

[5] Варшавский В. Монпарнасские разговоры // Русская мысль. 1977. 21 апр. № 3158. С. 13. См. также: Наст. изд. С. 454.

[6] Адамович Г. Литературные заметки // Звено. 1924. 1 сент. № 83. С. 2.

[7] Об этом: Шмеман А., прот. Ожидание. Памяти Владимира Сергеевича Варшавского // Континент. 1978. № 18. С. 261–277. См. также: Наст. изд. С. 732–742.

[8] В.С. Варшавский — О.П. Норовой. Б.д. [По содержанию — конец 1960-х гг.] // ДРЗ. Ф. 54.

[9] Варшавский В. Несколько рассуждений об Андрэ Жиде и эмигрантском молодом человеке // Числа. 1930/31. № 4. С. 221. См. также: Наст. изд. С. 339.

[10] Г.П. Федотов — В.С. Варшавскому. 16 января 1947 г. // ДРЗ. Ф. 54. Имеются в виду рассказы «Первый бой» (Новый журнал. 1946. № 14. С. 114–119), «Младший лейтенант Данилов» (Новоселье. 1946. № 24/25. C. 23–35) или «Прогулка в город. (Рассказ военнопленного)» (Новоселье. 1946. № 29/30. С. 11–32).

[11] Адамович Г.В. Привет «Новоселью» // Русские новости. 1947. 18 июля. № 111. С. 6.

[12] А. Б<ахрах>. Новоселье № 35–36 // Русские новости. 1947. 1 авг. № 113. С. 4.

[13] Яновский В. С. 120.

[14] Ю.П. Иваск — Т.Г. Варшавской. 6–7 октября 1978 г. // ДРЗ. Ф. 54.

[15] Адамович Г. <«Cеверное сердце» Ант. Ладинского; «Поиски оптимизма» В. Шкловского> // Последние новости. 1932. 12 мая. № 4068. С. 2.

[16] ДРЗ. Ф. 54.

[17] Г.В. Адамович — И.В. Чиннову. 12 мая 1954 г. // «Если чудо вообще возможно за границей...»: Эпоха 1950-х гг. в переписке русских литераторов-эмигрантов / сост., предисл. и примеч. О.А. Коростелева. М.: Библиотека-фонд «Русское зарубежье»: Русский путь, 2008. С. 25.

[18] Прот. А. Шмеман — В.С. Варшавскому. 14 августа 1970 г. // ДРЗ. Ф. 54. Оригинал письма не обнаружен. Цитируется по английскому переводу, сделанному мной специально для издательства.

[19] Б.Ю. Физ — В.С. Варшавскому. 16 июня 1970 г. // Там же.

[20] Б.Ю. Физ — В.С. Варшавскому. 13 сентября 1970 г. // Там же.

[21] См. об этом: Patch I. Closing the Circle: A Buckalino journey around our time. Wellesley, MA: Wellesley College Printing Services, 1996; Cultural exchange and the Cold War: raising the Iron Curtain / ed. by Y. Richmond. University Park, PA: Penn State University Press, 2003. P. 137; Сосин Дж. Искры Свободы. Воспоминания ветерана радио / пер. с англ. О. Поленовой и И. Толстого. Б.и., 2008. С. 221; См. также: URL: http://www.rferl.org/a/in-memoriam-isaac-patch-a-true-cold-war-warrior/25432712.html

[22] Прот. А. Шмеман — В.С. Варшавскому. 10 декабря 1970 г. // ДРЗ. Ф. 54.

[23] И. Пэтч — В.С. Варшавскому. 11 мая 1971 г. // Там же (пер. с англ. мой. — М.В.).

[24] В.С. Варшавский — Е.Р. Романову. 26 июля 1971 г. // Там же.

[25] Г.В. Адамович — В.С. Варшавскому. 25 августа 1971 г. // Там же.

[26] В.С. Варшавский — Е.Р. Романову. 3 октября 1971 г. // Там же.

[27] Прот. А. Шмеман — В.С. Варшавскому. 10 декабря 1970 г. // Там же.

[28] Незамеченное поколение, 2010. С. 214.

[29] См.: Адамович Г. О христианстве, демократии, культуре, Маркионе и прочем // Новое русское слово. 1956. 25 марта. № 15611. С. 8. См. также: Незамеченное поколение, 2010. С. 360–365.

[30] Фёдоров Н.Ф. О двух нравственностях: тео-антропической и зоо-антропической (По поводу книги B.C. Соловьева «Оправдание добра») // Собр. соч.: в 4 т. / сост., коммент. и науч. подгот. текста С.Г. Семеновой и А.Г. Гачевой. М.: Прогресс, 1995. Т. 2. С. 175–176.

[31] Речь идет, скорее всего, о Наталье Сергеевне Варшавской (в замужестве Фиалковской; 1903–1990).

[32] Варшавский В. Ионафан [дневник] // ДРЗ. Ф. 54.

[33] С.И. Варшавский — Н.С. Фиалковской. 25 января [1941 г.] // ДРЗ. Ф. 54.

[34] NA ČR. F. PŘ. 1941–1951. K. 12105. Sign. V 1115/2.

[35] См.: Сухарев Ю.Н. Материалы к истории русского научного зарубежья: в 2 кн. М.: Ред. альманаха «Российский архив», 2002. Кн. 1. С. 86–87; Российское научное зарубежье: материалы для автобиографического словаря. Вып. 4 [Пилотный]: Юридические науки: XIX — первая половина ХХ в. / авт.-сост. М.Ю. Сорокина. М.: Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2001. С. 33–34.

[36] См.: Хроника культурной, научной и общественной жизни русской эмиграции в Чехословацкой республике: в 2 т. / под общ. ред. Л. Белошевской. Прага: Славянский институт АН ЧР, 2001. Т. 2: 1930–1939. С. 176, 189, 203, 229, 234.

[37] См. об этом: Аксенова Е. П., Досталь М. Ю. Русский Свободный университет (Русская ученая академия) в годы второй мировой войны // Rossica. Прага, 1998–1999. № 2. С. 91–92, 97–98; Они же. Русская ученая академия в Праге в годы Второй мировой // Славяноведение. 2001. № 4. С. 35.

[38] Его библиографию военных лет см.: Práce ruské, ukrajinské a beěloruské emigrace vydané v Čekoslovensku 1918–1945. Praha: Národní knihovna České republiky, 1996. D. I; 1. S. 114–116.

[39] NA ČR. F. PŘ. 1941–1951. K. 12105. Sign. V 1115/2 (пер. с чешск. мой. — М.В.).

[40] С.И. Варшавский — Н.С. Фиалковской. 25 января [1941 г.] // ДРЗ. Ф. 54.

[41] Адамович Г. «Семь лет» // Новое русское слово. 1950. 1 окт. № 14037. С. 8. См. также: Наст. изд. С. 716.

[42] Е.Д. Кускова — В.С. Варшавскому. 24 октября 1950 г. // ДРЗ. Ф. 54.

[43] В.В. Луи — В.С. Варшавскому. [2-я половина 1950-х гг.] // Там же.

[44] ДРЗ. Ф. 54.

[45] Листы дела при цитировании не указываются, т.к. не имеют сквозной нумерации.