Кларк Софья Михайловна

ВОЙНА 1914–1917 ГГ.

Воспоминания

Мировая война, изменившая судьбы многих людей, стала лишь прелюдией к другому большому событию, перевернувшему судьбу всей страны, которое получило название Великой Октябрьской революции.

Софья Кларк — из богатой семьи, мать — племянница Саввы Мамонтова. С началом войны была отложена ее поездка в Англию, куда девушка должна была отправиться для учебы в Кембридже. Многие считали, что «война не продлится больше 14-го года», поэтому Высшие Женские Курсы, как казалось автору, могут стать хорошей подготовкой для поступления в европейский университет. На ВЖК она подружилась с двумя девушками, впоследствии, как оказалось, ставшими членами партии большевиков. Разногласия, которые возникали между ними, касались не только взглядов на текущую войну: семья Кларк стояла за войну до победного конца, будущие же юные большевички отрицали ее. Расходились их взгляды и в области литературной — «Война и мир», много раз с восторгом перечитываемая родственницей Мамонтова, вызывала пренебрежение у подруг — как книга «о высшем классе, никому не нужная».

Октябрь 1917 г. в Москве окончательно поставил точку в вопросе об учебе за границей. Но сам «заграничный вопрос» вырос в новом свете: для людей ее круга, похоже, уже не было места в стране «свободного труда». Правда, до отъезда была еще революционная Москва, лето 1918 г. на даче в Наре, откуда садовник-латыш переправлял (за деньги) желающих уехать на Украину и в Добровольческую армию (так попали на Дон двоюродные братья К., позднее погибшие в боях с красными), и полный трудностей переезд из Москвы в Сухум к родителям весной 1919 г. Все, что пришлось пережить людям в гражданскую войну, как правило повторяется во многих воспоминаниях: грабежи, трудности на железных дорогах, невозможность без какой-либо большевистской протекции продвинуться дальше соседней станции, подозрительность. Эти же воспоминания отличает благожелательное и даже благодарно-доброе отношение к тем красногвардейцам и большевикам, с которыми автору пришлось иметь дело. Кажется, что Кларк почти не пришлось встречаться с теми «угнетенными», которым бы хотелось отомстить богатым «буржуям».

Публикуется по материалам из архива Дома русского зарубежья им. А.Солженицына.

ВОЙНА 1914–1917

Воспоминания

Начало лета 1914 года было радостное, мы жили в Наре на даче. С нами были двоюродные братья Мамонтовы. К 11 июля, именинам бабушки и мамы (обе были Ольги), наехали гости, двоюродные братья Тучковы, был приглашен оркестр с фабрики. После обеда танцевали на песчаной площадке. Днем играли в теннис, городки, ездили верхом, купались в реке. В начале августа я должна была ехать за границу с матерью и встретить отца в Болоньи, оттуда во Флоренцию, Париж и Лондон.

Вышло не так. В августе по русскому стилю, положение стало тревожным, Австрия угрожала Сербии, Германия поддерживала Австрию. Россия отвечала, защищая Сербию. Внезапно была объявлена мобилизация. Никакой поездки за границу. И в Кэмбридже мне учиться не придется, а меня туда готовили целый год.

Двоюродные братья Тучковы Саша и Митя, сразу пошли в войска, Саша вольноопределяющимся в синие гусары, Витя с только что подаренной ему мотоциклеткой — в службу связи в Брусиловскую армию на южный фронт. Наша английская учительница, обожавшая Россию, поехала в Москву на курсы сестер милосердия, я стала просить мать пустить меня на Высшие женские курсы, на отделение естественных наук. Было нелегко. Мама не хотела, боялась революционных идей, но я настояла, хотя мне было еще только 17 лет. Поехали в Москву подавать прошение, и скоро меня приняли, хотя было поздно и я поступила из провинции, что было гораздо труднее. Но знакомство с одной из семьи Герье помогло. Отметки в аттестате зрелости были хорошие. Дома меня все убеждали, что война не продлится больше 14-го года и что я все же поеду учиться в Кэмбридж. Я же не хотела терять времени.

1-го сентября я стояла в очереди в здании администрации В.Ж.К. За мной стояла высокая молодая девушка с гладкими темными волосами, приехала из Полтавской губернии. Мы разговорились. Шли в кассу платить за первый семестр. Но моя соседка просила об отсрочке платежа. Звали ее Ася Саницкая, а за ней была ее сестра Муся с соломенными волосами, торчавшими во все стороны. Она только что встала из сыпного тифа и была острижена, что в то время было редко.

Я была очень застенчива, росла в семье, училась с отцом, в гимназии была только год, но с Мусей подружилась быстро.

Обе сестры были очень бедные, а я жила у очень богатой тетки, в особняке в Мертвом переулке и страшно стеснялась богатства. Ни за что не ездила на курсы на автомобиле, только на трамвае, по Пречистенке.

В сестрах Саницких меня скоро удивило то, что они были против войны. В нашей семье стояли за войну «до последнего конца», ненавидели Германию, радовались ее поражению на Марне. Помню с каким восторгом встречали в Городской Думе английских моряков, пробравшихся на подводной лодке в Балтийское море. Раз мы с Мусей заговорили о Льве Толстом. Я обожала «Войну и мир», перечитывала части ее каждый год. Она же говорила о ней с пренебрежением, как о книге о высшем классе, никому не нужной. Но это был класс, который я знала.

Мне кажется, что когда я поступила на физико-математический факультет, нас было около 1 500 девушек. Большие аудитории по физике и по химии были полны. Но за четыре года, что я там училась, число курсисток все убывало, и когда я держала выпускные экзамены в сентябре 1918 года, т.е. через год после революции — нас кончало 8 человек, и мне уже не пришлось писать работу по коллоидальной химии для аттестата 1-й степени. Надо было работать, и скоро, весной 1919 года я уехала на юг.

От Муси я услыхала про Циммервальдскую конференцию, услыхала в первый раз имя Ленина. Как доходили до них вести через границы из Швейцарии, не знаю. Уже после революции узнала, что и Муся, и Ася члены большевистской партии С.-Дем., про которую я до сих пор ничего не знала. Но с Мусей была действительно дружна, хотя она все больше уходила от ученья в какую-то для меня непонятную деятельность.

РЕВОЛЮЦИЯ В МОСКВЕ

Октябрь 1917 года

Лето было превосходное. Мы провели его на даче в Наро-Фоминском, как всегда. Ездили голосовать в Москву на выборы в Учредительное Собрание. Я хотела голосовать за Социал-революционеров, №3, но тетя Маша так возмутилась, говоря что живу как буржуйка (что было правдой), а стою не за кадетов, а за социалистов, и я оставила свой бюллетень в передней дома в Мертвом переулке и уехала в Нары, не голосовав вовсе.

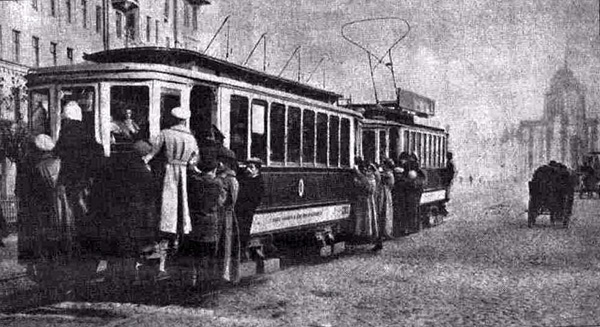

В сентябре начались занятия на Высших курсах, лекции по физической химии у Крапивина, работа в лаборатории. На курсы, ул. Пирогова, ходила пешком, в трамвай трудно было влезть.

В октябре 1917 шла по Пречистенке, но дойдя до Зубовской площади нашла заставу. Дальше идти было нельзя. Газет не продавали, пришлось пойди обратно. В Мертвом переулке стреляли откуда-то сверху, наверху в высотном доме кричала женщина «Помогите!», а мама кричала ей в ответ — «Чем можно Вам помочь?». Мы все вошли в дом (он теперь занят посольством Заир), на улице было опасно — стреляли — кто — куда — было неизвестно. В доме все еще было по-прежнему: кухарка, лакей, горничные. Жили мы только женщины: тетя Маша, хозяйка (ее муж умбр год назад), мама, которая приехала из Сухума и не могла туда вернуться из-за беспорядков на юге, сестра моя Ирина и я. Единственной связью стал телефон, работающий беспрестанно.

По телефону постепенно узнали, что в Москве восстание большевиков (партия № 5), солдат против офицеров. Офицеры занимали Кремль и центр города, солдаты периферию. Линия фронта проходила как раз через наш Мертвый переулок, поблизости от Генерального Штаба на Пречистенке. Стреляли у нас и те и другие. К счастью провизии у нас было довольно. Я вышла днем к тете Маргоше, напротив нас в том же переулке. Шла ежась возле стены. Хотелось знать что происходит. Но в общем был сумбур, до вечера ничего толком не узнали.

Вечером же, часов в шесть в наши ворота въехал автомобиль и из него высыпались офицеры: Митя Тучков и Федя Мамонтов — двоюродные братья, Оболенский «Крыса», с красными глазами, толстый Дубенский, еще кто-то, кого не помню. Они приехали из Кремля, были голодные и усталые. Офицеры и кадеты собрались в Кремле и защищали центр города, телефонную станцию на Мясницкой, Арбат, Поварскую, кашу часть. Но у них было мало оружия, и они были окружены большевиками, которым приходили подкрепления снаружи. Большевики обещали мир с Германией, что было заманчиво.

Накормили гостей, положили их на кровати и диваны. Утром они уехали, все кроме «Крысы», который, очевидно совсем не хотел воевать (его позже убили на гражданской войне, так же как Митю и Федю).

На другой день узнали, что большевики нападали на телефонную станцию, которую защищали офицеры и кадеты Александровского военного Училища. Их было мало, они были окружены большевиками. Митю послали выйти из Москвы сквозь окружение и добраться до Корниловской армии, чтобы просить подкрепления. Он пробрался, но слишком поздно.

На другое утро узнали, что Федя был ранен в ногу, но как-то его перевезли в больницу его бабушки Рукавишниковой на Никитской улице.

Телефон умер. Как и все, мы были изолированы, а стрельба в городе все усиливалась. Скоро стали слышны пушечные выстрелы. Большевики подвезли пушки на Воробьевы горы и стреляли по центру. Снаряды падали недалеко от нас, около Генерального Штаба. Было жутко.

И вдруг на следующее утро наступила тишина. Это было еще более жутко, полное молчание. Конец битвы, пушки больше не стреляли, даже ружья в нашем переулке замолкли. Неужели победа большевиков?

Среди дня пришел дядя Ваня, мамин брат, он уже знал, что большевики победили, что Федя, его сын — лежал в больнице, но его рана была не опасная. Предложил мне пойти с ним в больницу на Никитской. Мы вышли. Тишина была полная, ни трамваев, ни извозчиков, очень редкие пешеходы, прошли по Староконюшенному переулку, через пустынный Арбат, перешли поварскую, где стояли баррикады и запеклись струйки крови. Здесь были бои. Большевики шли с Кудринской площади и Пресни.

Федя лежал к больнице, где уход за ним был хороший. Рассказывал как ночью им пришлось выбираться из телефонной станции, как пуля попала ему в ногу, как его тащили товарищи, потом повезли.

Тишина в городе была гробовая. Все закрыто. Ни банков, ни магазинов, и денег не было, чтобы купить что-нибудь. Будущее было совсем неизвестно. Иногда казалось, что «чем хуже, тем лучше», что большевики долго не продержатся у власти. Кончились буржуазные газеты: Русское Слово, Русские Ведомости. Выходили только известия Совета Рабочих Депутатов. Но известий в них было мало. Наступал голод и холод, отопления не было. У нас, к счастью, во дворе были сложены дрова, но на большой дом их не могло хватить на долго. По вечерам было страшно выходить. В темноте останавливали, снимали пальто. Тетя Маша послала свои шубы в заклад, думая, что они там будут в безопасности. Так они там и остались, или были розданы.

Начались выселения из домов и квартир. Скоро выселили тетю Соню из квартиры на Пресне. Мы с сестрой Ириной ходили к ней и надевали на себя ее одежду поверх нашей. Вся мебель осталась, и туда вселили рабочую семью. Тетя Соня переехала к нам. Часть нашего дома заняла газета Военного Комиссариата, оказались очень приличные люди. Мы потеснились, разделили большие залы внизу. Деньги были нужны. Приехал директор музея, кажется из Перьми, искал картины хороших художников, которые продавали частные люди. Ему продали портреты Серова тети Маши и нашей матери, написанные в их молодости. Серов был их другом, он жил в детстве у их дяди Саввы Мамонтова.

Брались деньги взаймы, в надежде, что положение изменится.

Ходили жуткие слухи. Схватывали людей и расстреливали без суда во дворе Александровского Училища на Арбатской площади и на Ходынке. Про Митю мы долго ничего не знали. Наконец он появился в Дубках, своем имении.

Занятия на курсах возобновились, но многие слушательницы не вернулись из-за трудности жизни в Москве. Продуктов не было, их обменивали только на вещи, которых в нашем доме было иного. Хлеб выдавался по карточкам — 1/2 фунта на человека. Знали, что если съешь маленькую черную горбушку с утренним завтраком, больше на день не будет. В чай перестали класть сахар. За молоком стали ездить за Химки, где у знакомых была корова. Плохо было с проездами по городу. Трамваи были так полны, что люди висели на подножках, а мальчишки сидели на задних тормозах.

Я ходила на курсы пешком. Лето 1918 года все же прожили на даче в Наро-Фоминском. Садовник латыш ездил за проектами через границу на Украину и за плату провозил туда друзей офицеров. Ездили на поезде до какой-то конечной станции, там слезали из поезда и шли пешком по известным латышу дорогам. Так уехал в Добровольческую армию Митя, уехал Нелидов, уехали два сына бывшего министра Кривошеина. Провожали их со страхом, что их поймают, но все проехали. На фабрике Цингера было неспокойно, ходили слухи, что члены рабочего комитета придут брать нашу дачу. В конце августа, когда было покушение на Ленина и всех оставшихся в Москве офицеров загнали в большой манеж, тете Маше Якунчиковой, собственнице дачи, стало опасно оставаться в Наре. Латыш и дворник Матвей отвезли ее на поезд и посадили на него не с платформы, а с образной стороны, чтобы ее не заметили и не схватили. Я же с сестрой Ириной и с горничной Марьей Дмитриевной остались еще дня два, чтобы прибрать дом, и пошли на станцию пешком, оставив в доме почти все. А добра там было много. Был этюд Сурикова — нищего к картине «Боярыня Морозова», северный пейзаж Рериха.

Делегаты с фабрики действительно пришли чуть ли не в день нашего бегства и заняли Нарский дом под Детдом. Не надолго. Уже в октябре он сгорел дотла, не умели топить печи. Что спасли, что погибло — не знаем. Только в 1961 году попала я снова в Нару. На месте белого дома были огороды. Но флигель, кухня, дома кучеров, садовника, прачек и остальные службы стоят и до сих пор. Весь парк был срублен, вероятно во время войны (теперь деревья снова выросли), старые дорожки еще видны. Река Нара обмелела, часовни в конце парка, на месте битвы 1812 года пропали. Там проходит большое шоссе.